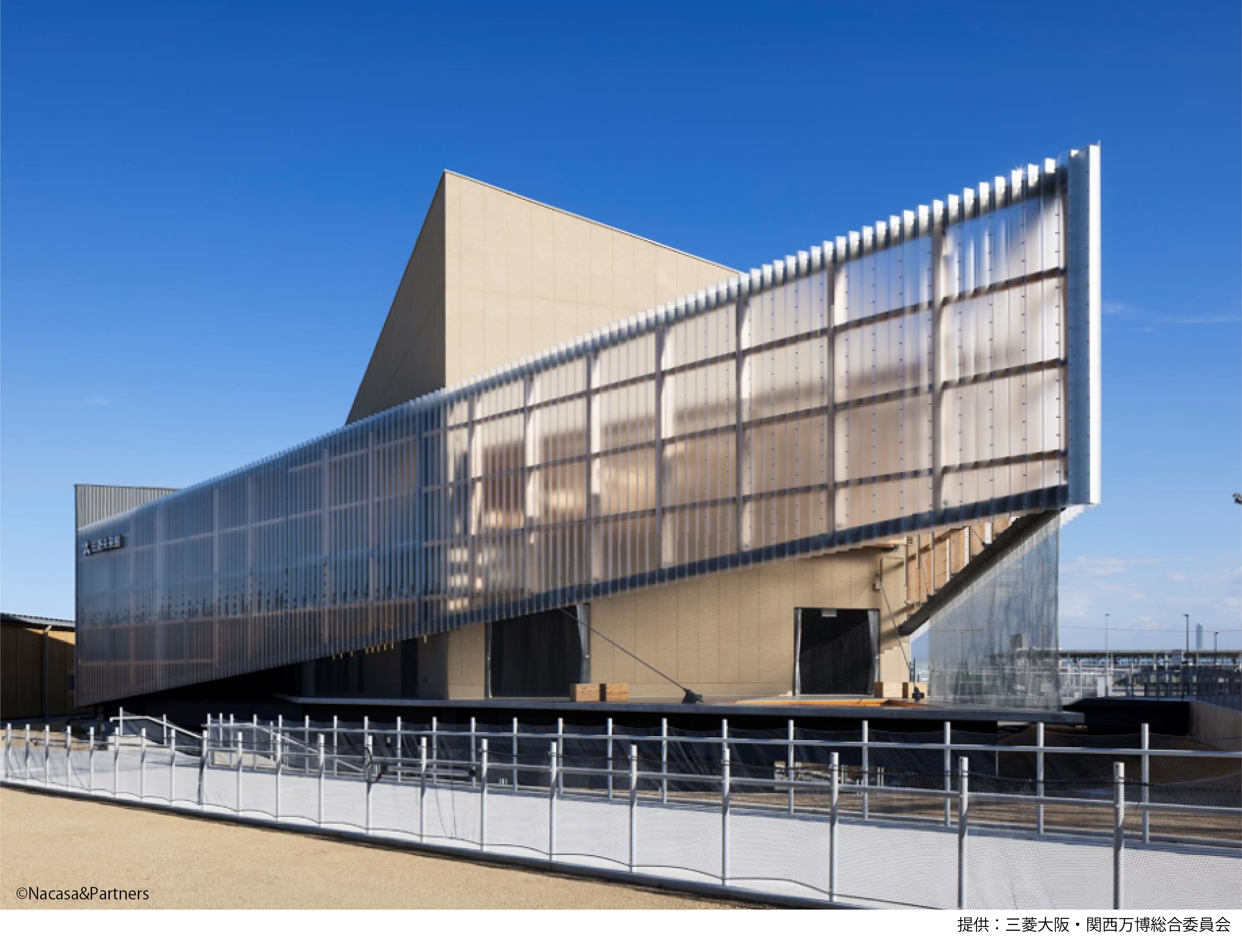

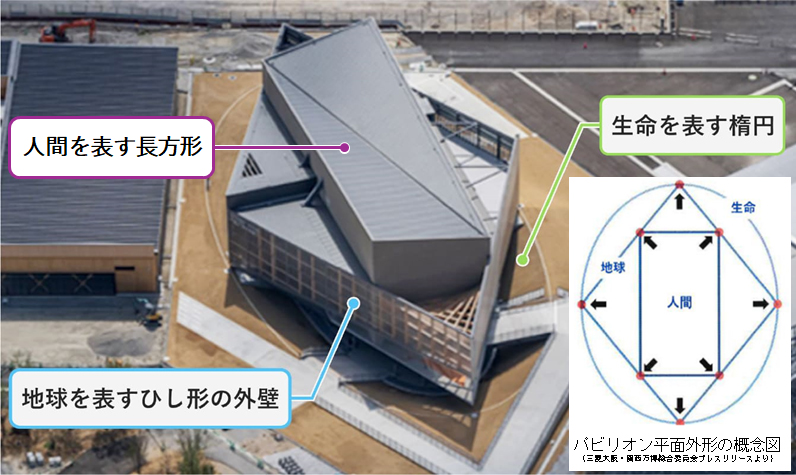

三菱未来館

三菱未来館の設計コンセプトは「生命・地球・人間のつながり」。人間を表す⻑方形の建物を、地球を表すひし形の 外壁が囲み、さらに生命を表す楕円が全体を包む個性的な姿が特徴的です。解体までを見据え、通常は外壁に使用しない、半透明のポリカーボネート材および工事中の仮設材である単管パイプや鋼製足場板が用いられています。

深海から宇宙へ「いのち」をめぐる壮大な旅の体験

建物概要

- 設計・監理:三菱地所設計

- 施工:竹中工務店・南海辰村建設・竹中土木共同事業体

- 構造:鉄骨造・一部木造

- 規模:地下1階、地上2階

- 延床面積:2101.49m2

竹中工務店の主な取り組み

当社は施工会社として、環境にやさしい建物を、品質を確保しながら短工期でつくるため、数々のデジタル技術や環境技術を適用しました。

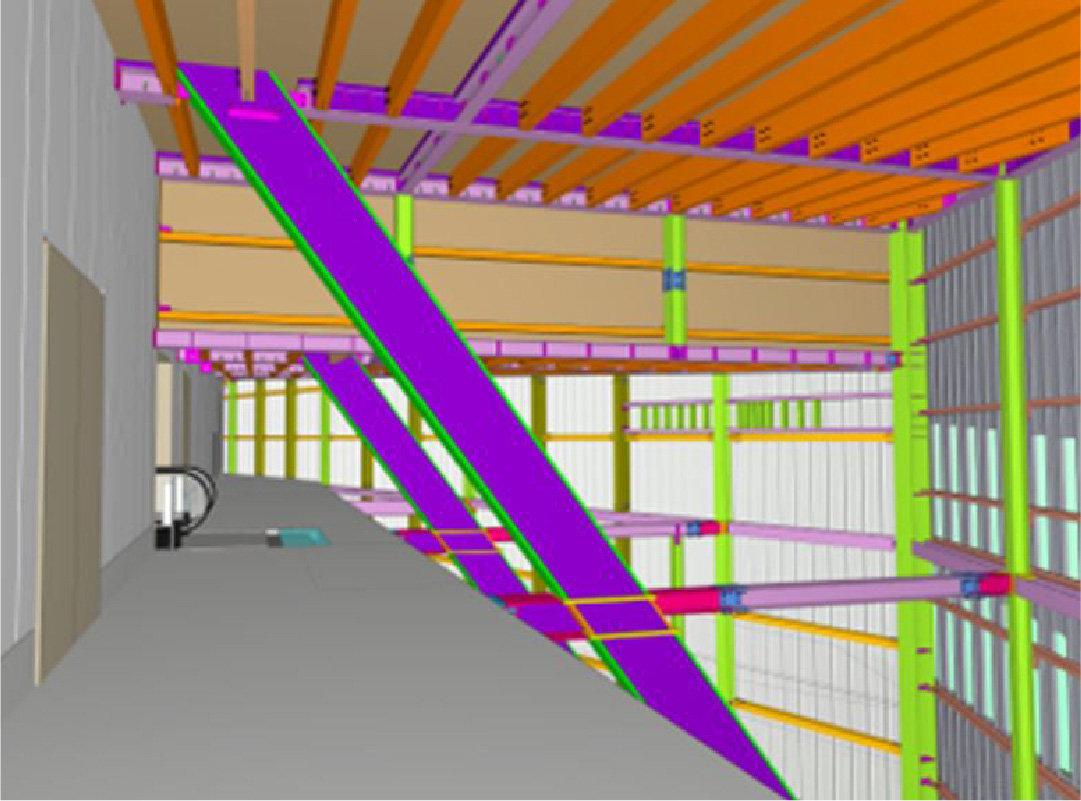

BIM(Building Information Modeling)の活用

BIMを使用して、建物を建てる前にコンピュータ上に3次元の建物モデルをつくることで、完成した状態をさまざまな角度から確認しました。

三菱未来館のように複雑な形状の建物では、2次元の図面だけではわかりにくい部材の位置、寸法や形状などを見直したり、取付方法や手順を確認したりしました。

工事ステップの見える化

BIMのデータをもとに、時間の経過に伴う工事状況の移り変わりを視覚的に確認できるモデルを作成しました。

危険作業のタイミングや範囲、資機材の搬入ルートなど、工事関係者の理解を促すことで、安全性を確保しました。

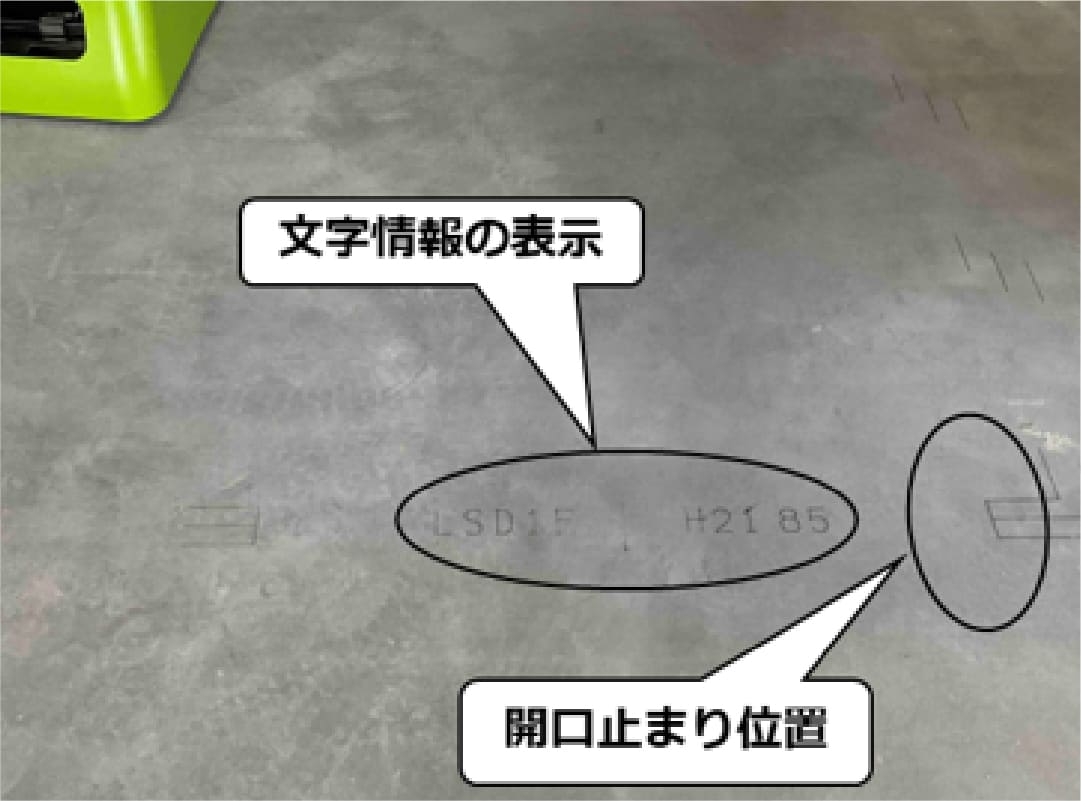

墨出しロボット

壁や開口部などの位置を工事中の床に写す「墨出し」作業。BIM のデータをもとにロボットが「墨出し」を行うことで、省人化を図りました。

CO2排出量を低減する地盤改良

埋め立て地など軟弱な地盤に建物を建てる場合、建物の重さで地盤が沈下する恐れがあります。これを防ぐために、特殊な材料を土壌に混ぜ、強度を向上させる地盤改良の技術があります。

今回はこの技術に、建物解体時に発生するコンクリートガラを細かくし、炭酸化した材料を採用しました。 この材料を土壌に混ぜることで、従来の地盤改良工法に比べてCO2排出量を約5%削減するものです。

三菱未来館の地盤改良の一部に適用されました。