屋台 Nomad Roof 拡張性のある屋台

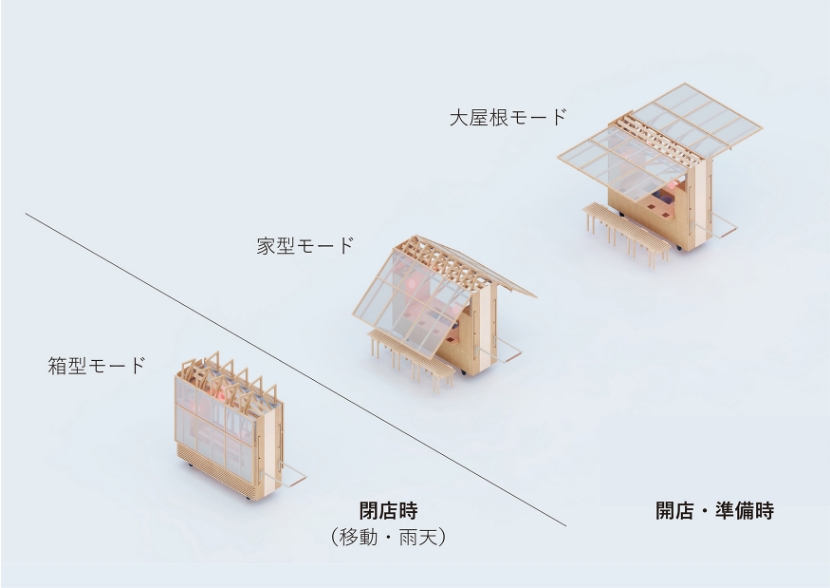

3モードに拡張する新しい屋台

21_21 DESIGN SIGHTにて開催されていた企画展「ラーメンどんぶり展」にて制作をしたラーメン屋台。ラーメンという用途を越え、これからの都市の中で目指すべき屋台を設計した。

道路や公園を動き回り、街の中で自由に食の場をつくることができないだろうか。そこで、遊牧するように、屋根が移動し、場に合わせて形を変える屋台を設計した。

【箱型】移動時は、屋根を閉じ最小限の幅で動く。

【家型】狭い道沿いや高架下では三角屋根で囲われた場をつくる。

【大屋根】開けた駐車場や公園では大屋根を広げ人々を誘い込む場をつくり、屋台が集まるとマーケットのような場をつくる。

屋台は、江戸時代に天秤棒を担ぐことから始まり、天秤棒の上に傘をのせ、明治時代に車輪を付け現在の屋台の姿になったと言われる。 そこから場に合わせて拡張できる新しい屋台の系譜をつくることを目指した。

【家型】【箱型】【大屋根】の3モードに変化する屋台

3モードのアイソメ図

3モードのアイソメ図

屋台の系譜

屋台の系譜

森林に放置される切捨て間伐材を活用

屋台の構造材に切捨て間伐材を活用した。切捨て間伐材とは、森林の生育のために間伐するが、山道の整備が進んでおらず搬出費用がかかるため、放置されてしまう材。大雨や台風などで木材が流出する被害、森の下層植生の繁茂の妨害など、日本全土で問題となっている。今回は、モデルとして東京近郊の埼玉県小川町を選定。

構造材は柱を55×75mm、梁を75×75mm、屋根架構を30×40mmの小径木で設計することで、実現ができた。住宅より小さい屋台だからこそ切り捨て間伐材が利用できる。

切り捨て間伐材を建材として利用することは、健全な森林整備を促し、森の風景を守ることにつながる。本提案により、屋台と未来の森の風景の新しいつながりが構築できた。

【家型】【箱型】【大屋根】の3モードに変化する屋台

切り捨て間伐材が放置された森と森林整備がなされている森

切り捨て間伐材が放置された森と森林整備がなされている森

切り捨て間伐材の使用部位

切り捨て間伐材の使用部位

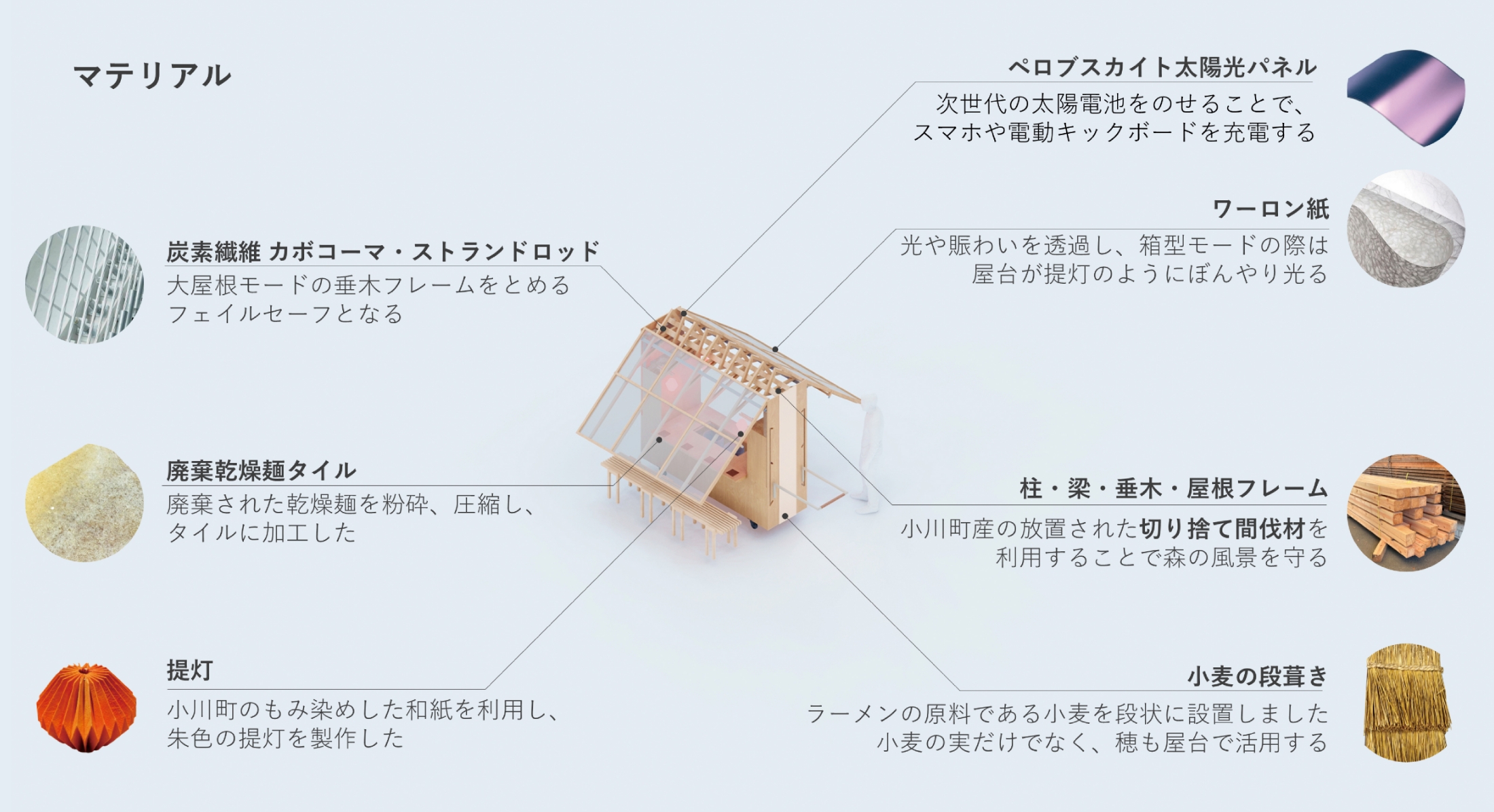

ラーメンから想起される材料の資源循環

ラーメンをつくる上で廃棄される小麦を段葺きにして壁に利用し、廃棄されるラーメン乾燥麺を粉砕・圧縮し、どんぶりが置けるタイルを製作するなどの、資源循環を図った。

ラーメンから想起されるマテリアル

⼩川町にて楮から作られた和紙で

⼩川町にて楮から作られた和紙で

提灯を製作

提灯が灯る夜景写真

提灯が灯る夜景写真

ラーメンをつくる上で廃棄される⼩⻨を

ラーメンをつくる上で廃棄される⼩⻨を

段葺きにして壁に利⽤

廃棄ラーメン乾燥麺を粉砕・圧縮し、

廃棄ラーメン乾燥麺を粉砕・圧縮し、

どんぶりが置けるタイルを製作

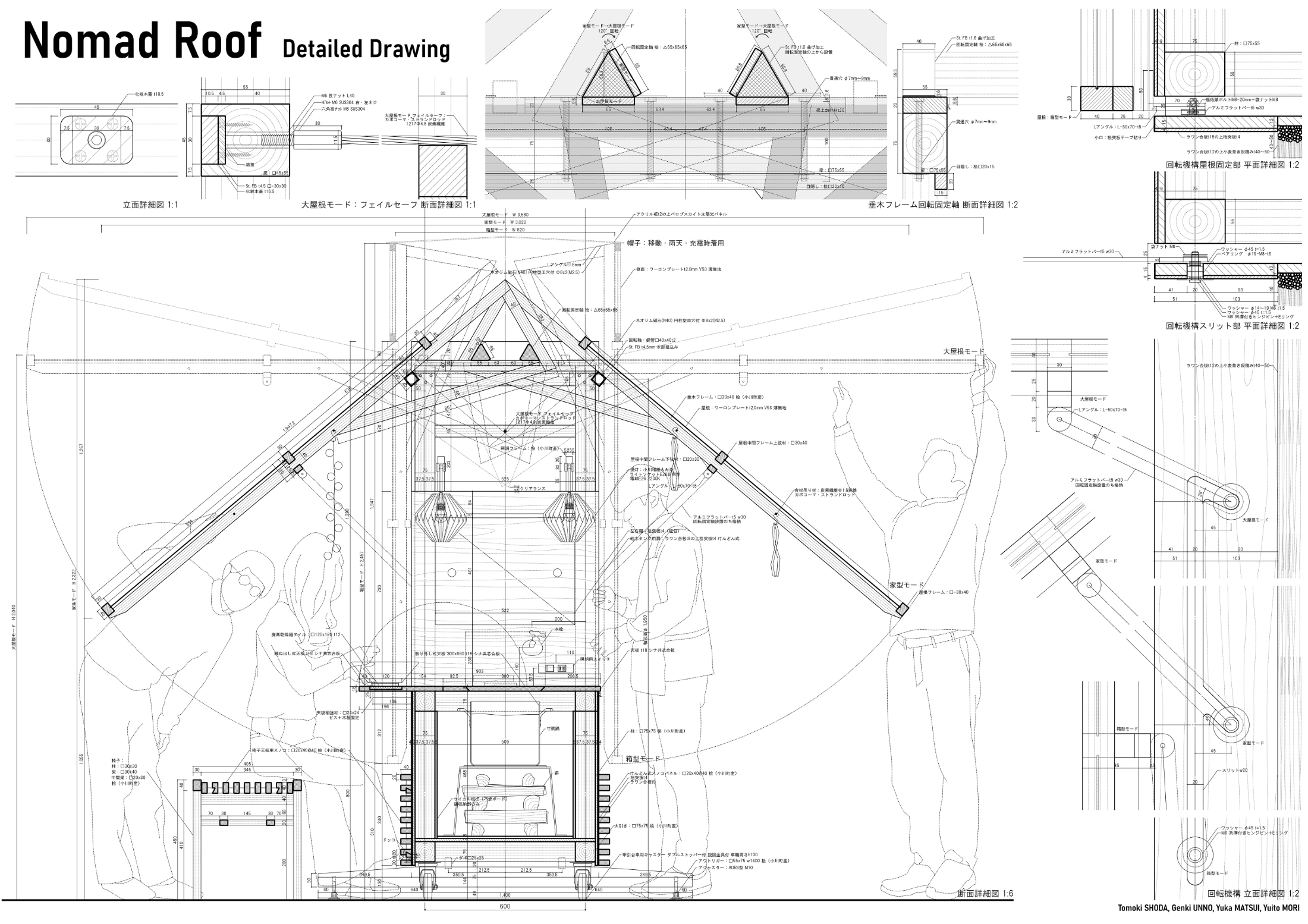

回転機構

向かい合う屋根架構は向き合ったトラスを半スパンずらすことで回転可能な設計とした。妻面にガイドレールを設けることにより、1人で持ち上げても半自動で仮設の方杖が固定され、簡単に屋根を展開できるようにした。長期間モード固定する際には、重なり合うトラスの部分に三角形の固定軸を流し、そこで長期荷重を受けることで、仮設の方杖を外せる設計となっている。また、大屋根モードの際には突風などに備え、炭素繊維のフェイルセーフを設置することが可能。

回転機構を表現した詳細図

屋根の回転と連動する

屋根の回転と連動する

スライドする仮設材のステー

フェイルセーフとして活用している炭素繊維

フェイルセーフとして活用している炭素繊維

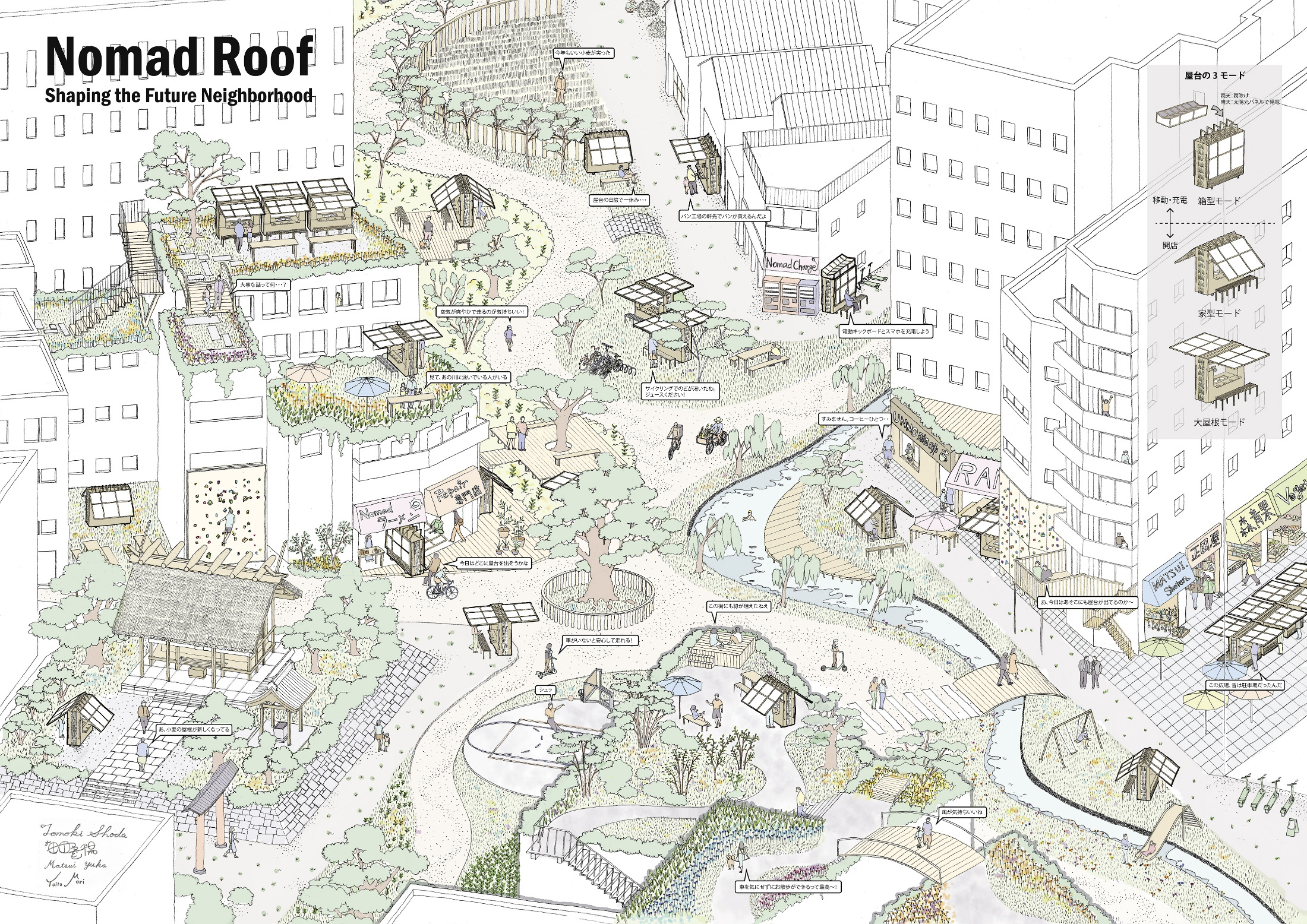

Shaping the Future Neighborhood

戦後の復興期の闇市に最盛期を迎えた屋台は、人々の暮らしを支える商店であった。しかし、高度経済成長期以降、特権的な立場からの都市計画は道路や公園を管理対象とし、人々が自由に使用できた公共空間は、車や人が規定された行動しか許されない空間となっていく。それに伴い占有許可を取れない屋台は排除され、現代ではその姿をほとんど見ることができなくなった。公共空間を再び市民の手に取り戻す試みとして、Walkable Cityやタクティカル・アーバニズムが提唱されはじめている。一時的に道路や公園を、食を提供する場に変える屋台は、公共空間をより自由に楽しめるものとして役割を果たすはずである。そうした考えから、屋台がまちで使われたときの将来像を描いた。

Nomad Roof: Shaping the Future Neighborhood

材料のネットワークに触れる

屋台を利用する都市の近郊地で豊富な森林資源がある場所として、埼玉県小川町を材料の調達・製作の場とした。実際にそうした資源に触れ、モノづくりを体感した。

- 山を見ながら、小川町での切捨て間伐材の問題を知り、屋台の柱・梁・屋根架構に利用し、森の風景と設計を接続することができた

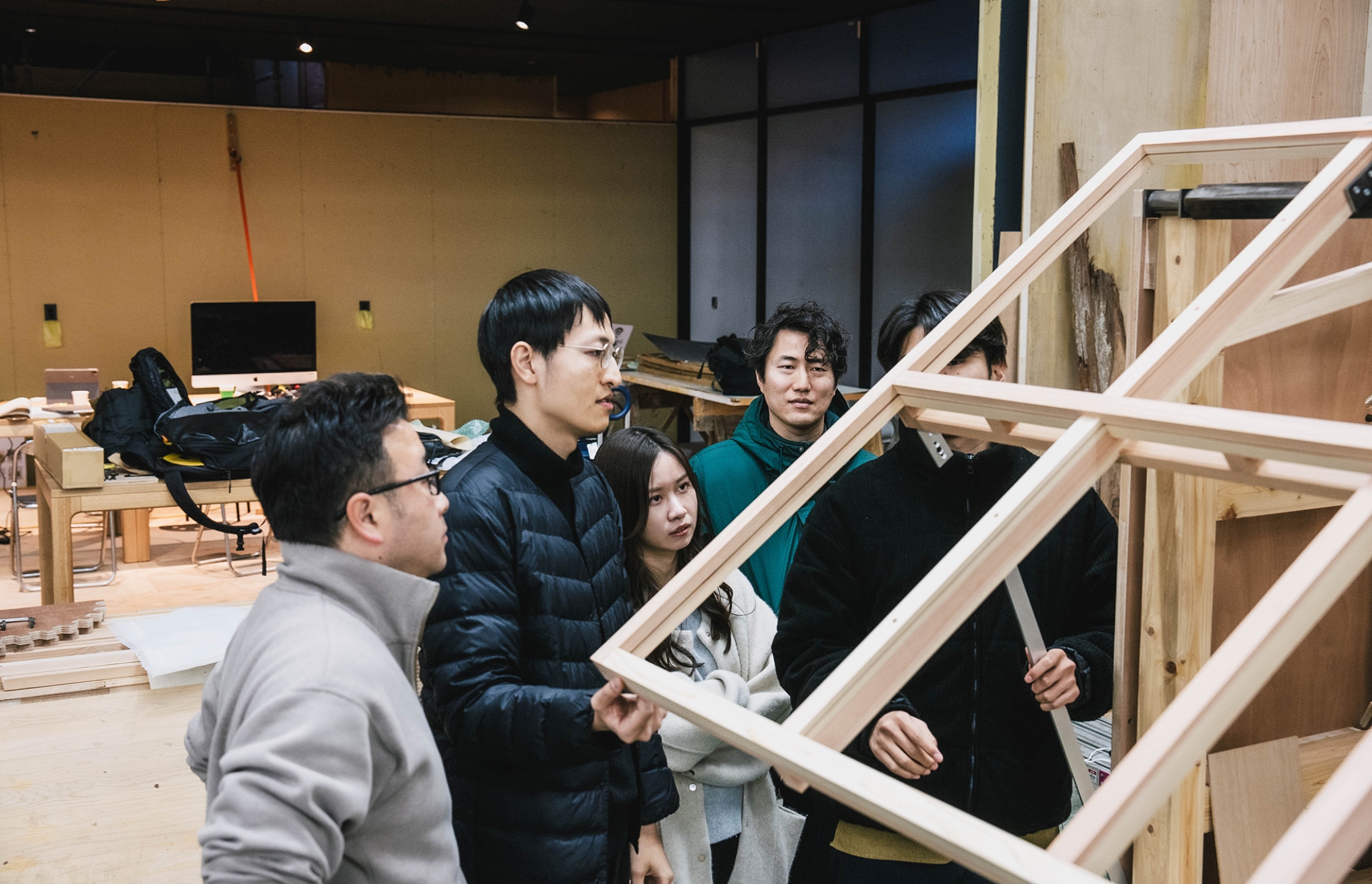

- 工務店でモックアップをつくることで、回転機構や屋根荷重など、その場で設計側・施工側のフィードバックをする小規模だからこそできるモノづくりができた

- 和紙工房の職人に話を伺いながら、楮から手漉き和紙をつくる手間と魅力、伝統を継承する大切さを学べた

建築を材料のネットワークの結節点だと捉えると、資源が建材になり、建築となるまでに、どれだけの人・モノ・技術が関わっているかがわかる。材料を遡り、ブラックボックスとなっているネットワークを開くことが新しい資源循環の手法や設計手法につながることを感じることができた。

しかし、こうした取り組みを広がり続ける都市空間の中でどこでも適応可能と考えてはいけない。資源は有限で、適材適所の使い方がある。大切なのは、1つ1つの建築の規模や用途に対して、地域の風景や人々との対話の中から、材料のネットワークに、それらを丁寧に繋ぎ合わせることではないだろうか。

モックアップで回転機構や屋根の荷重を何度も確認した

モックアップで回転機構を何度も確認

モックアップで回転機構を何度も確認

小川町の森に入り、切り捨て間伐材を確認

小川町の森に入り、切り捨て間伐材を確認

和紙工房で紙漉きの様子をみる

和紙工房で紙漉きの様子をみる

正田 智樹

(建築設計)

海野 玄陽

(環境設計)

松井 優香

(建築設計)

森 唯人

(構造設計)