現代の棟梁が挑んだ伝統的な貫接合の継承と進化

構造設計|大阪・関西万博 大屋根リング(西工区)

FEATURES01

伝統的な木造文化の美しさの継承とアップデート

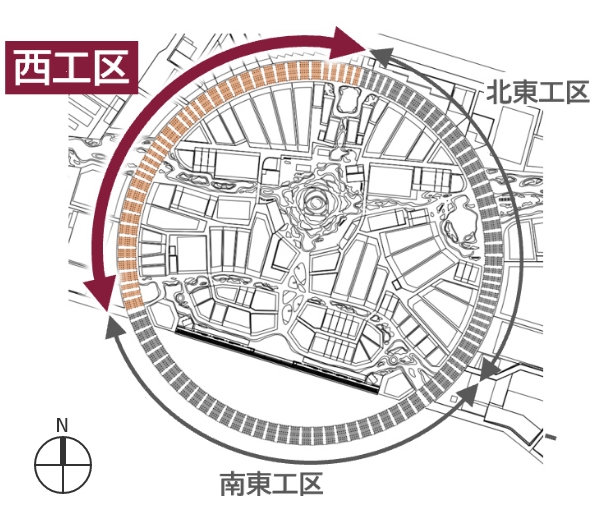

大阪・関西万博の大屋根リングは、1周約2km、直径約600mの世界最大の木造建築物です。合計109個のユニットが屋根レベルで接続して円環を描き、「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインの理念を表す、万博会場のシンボルとなる建築です。

清水寺の舞台に代表される日本の伝統的な「貫接合(ぬきせつごう)」を、現代の技術でアップデートし、高い耐震性能を確保しました。施工面では、工期を短縮し、さらに容易に解体でき、材料を再利用できる構法を採用しています。

全体を3つの工区に分割し、実施設計と施工を行い、当社は、西工区を担当しました。貫接合は工区毎に特色があり、それぞれの技術が結集されています。

当社は、約400年前の寺社仏閣の宮大工の棟梁を祖としています。「現代の棟梁」である私たちが最も大切にしたことは、柱・梁・楔(くさび)のみで構築した貫接合本来のプリミティブな美しさの継承でした。それは外部にボルト等を露出させないことにこだわる設計で実現できました。

柱・梁・楔(くさび)という伝統美を継承し、現代の技術でアップデートした新しい貫接合

柱・梁・楔(くさび)という伝統美を継承し、現代の技術でアップデートした新しい貫接合

万博のシンボルとなる大屋根リング

万博のシンボルとなる大屋根リング

日本の木造文化を体現する木架構

日本の木造文化を体現する木架構

リングを構成するユニット配置図と工区分け

リングを構成するユニット配置図と工区分け

FEATURES02

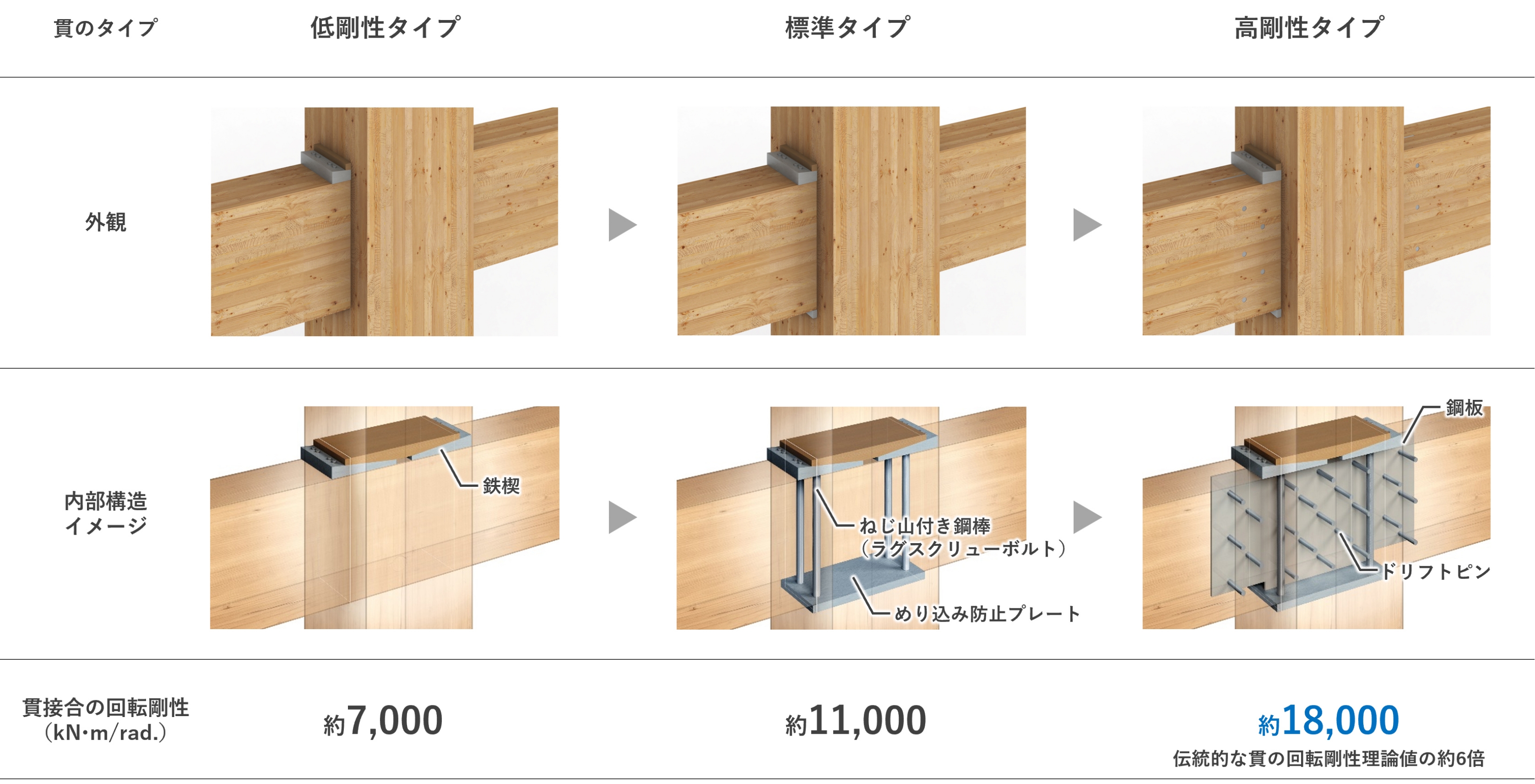

飛躍的な性能向上への挑戦

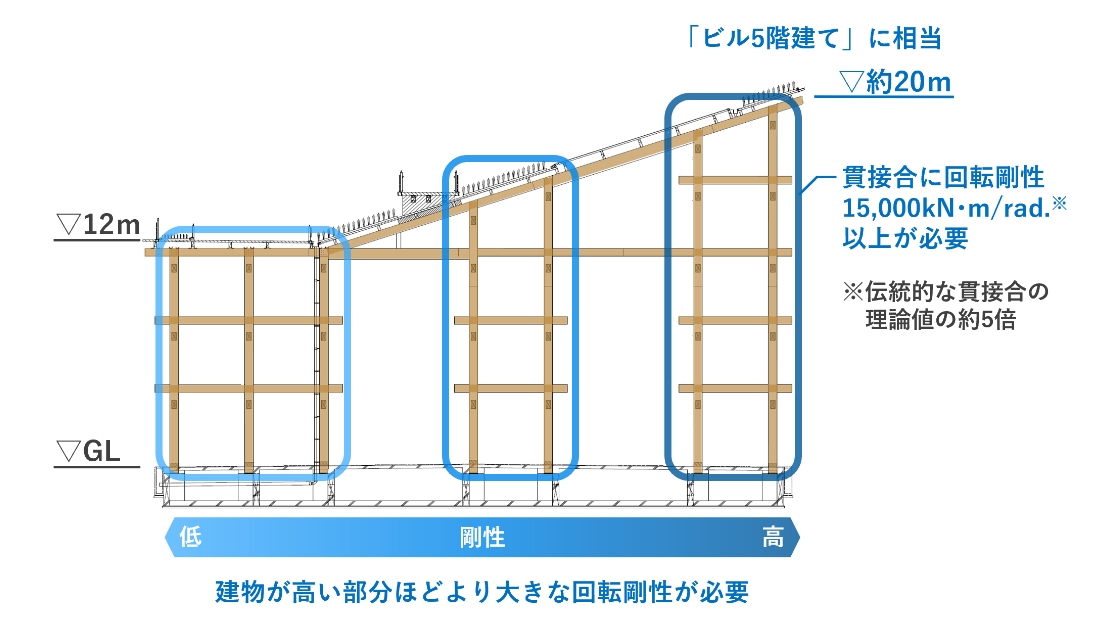

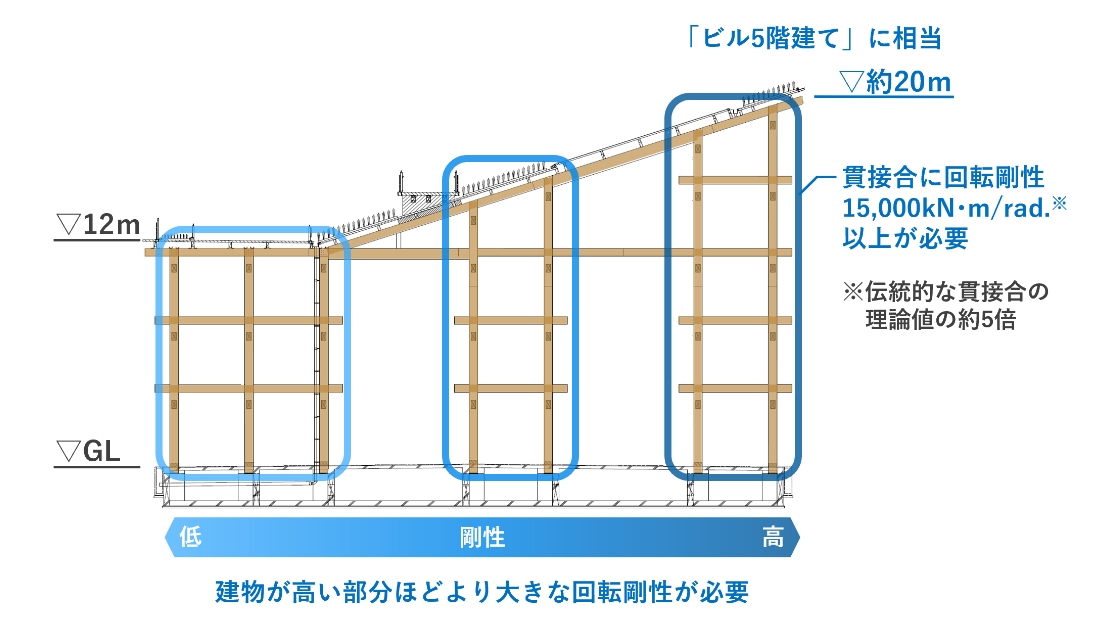

大屋根リングの高さは最大で約20m、ビル5階建てにも相当する高さです。木造の貫接合で現代の耐震基準を満足するためには、 伝統的な貫接合の回転剛性理論値を最大で5倍まで性能を高める必要がありました。飛躍的な性能向上のために、木材の性質に立ち戻り、貫接合のメカニズムを改めて分析することから始めました。

架構図と必要な貫の回転剛性イメージ図

架構図と必要な貫の回転剛性イメージ図

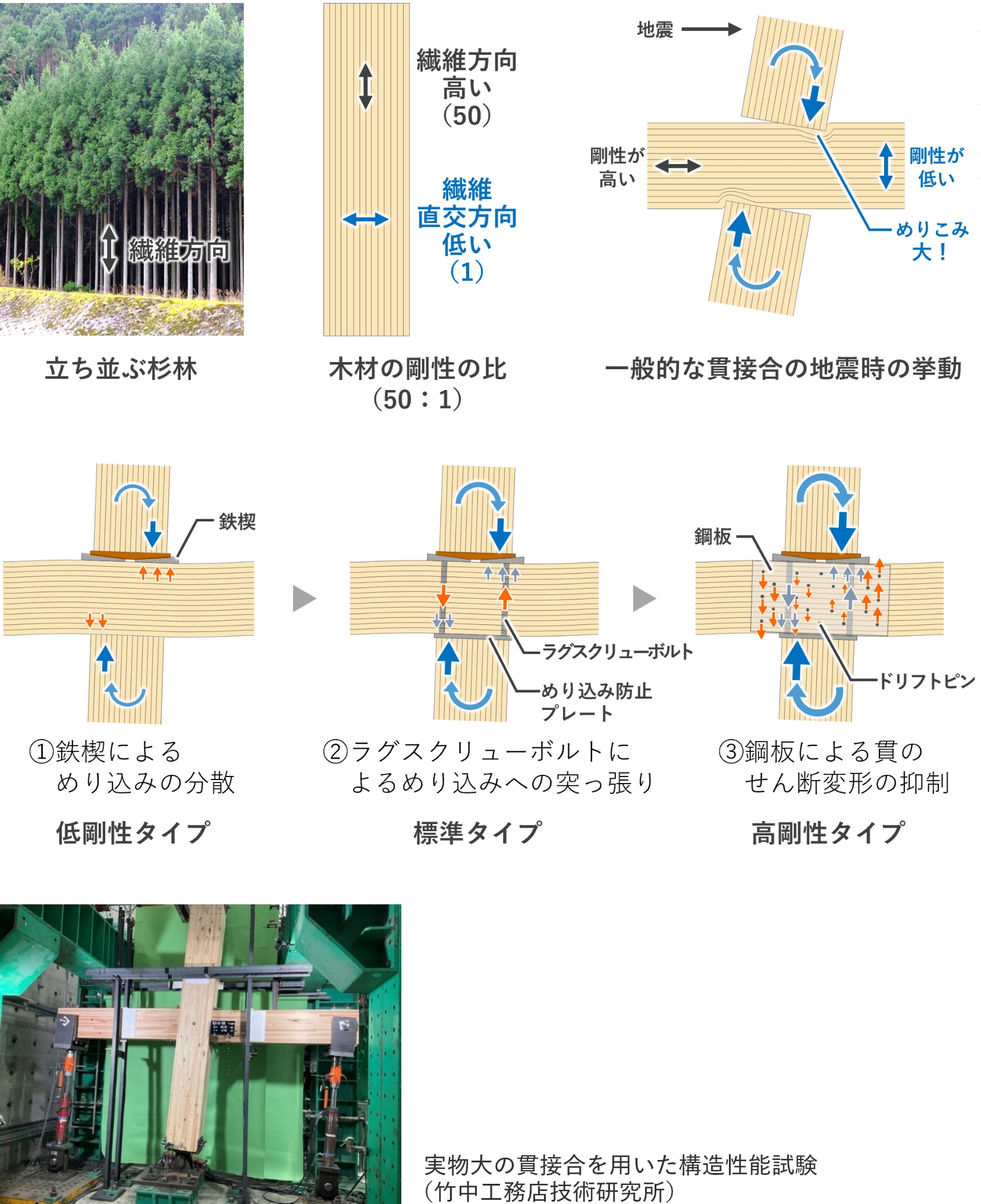

木材は、繊維方向には高い剛性を有していますが、繊維と直交する方向では、約1/50~1/25ほどの剛性しか有していません。一般的な貫接合では、地震や強風時に、柱の角が梁の剛性が低い方向へめり込む挙動が生じます。貫接合の回転剛性を向上させるためには、この梁のめり込みを低減することが大きなポイントでした。

①柱と梁の接触面、②梁側の接触面の内部、③貫接合部全体、と力が流れていく順番に、それぞれの性能向上方法を考えました。

まず、柱と梁の接触面積を増やし応力集中を緩和し、さらなる応力伝達のために、伝統的な木楔を鉄製としました。次に、柱と梁の接触部の内部のめり込みを抑制するため、突っ張り棒として鋼棒(ラグスクリューボルト)を設置しました。さらなるめり込み低減として、貫内部に鋼板を挿入し、貫接合部全体のせん断変形を抑制しています。当社技術研究所で実大試験を行い、構造性能を検証した上で、構造設計に採用しました。

その結果、必要な強度に応じた3つのタイプの貫接合を開発し、それらはいずれも外部にボルトを露出させず、柱・梁・楔だけが見える伝統的な貫接合の美しさを受け継ぐことができました。同時に、伝統的な貫接合に比べ回転剛性が最大で約6倍と、目標とした5倍以上の構造性能を達成しました。

3タイプの新たな貫接合

FEATURES03

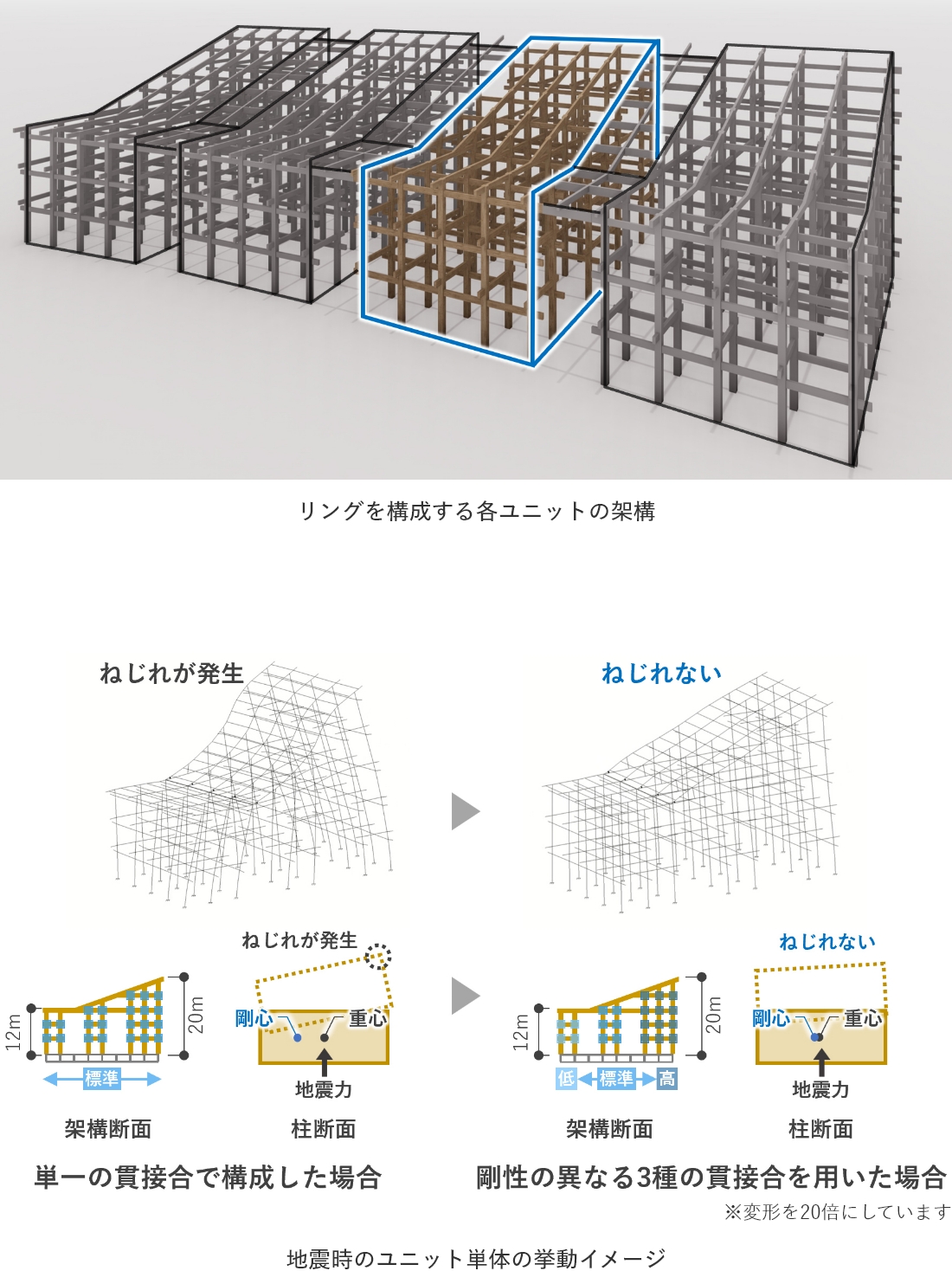

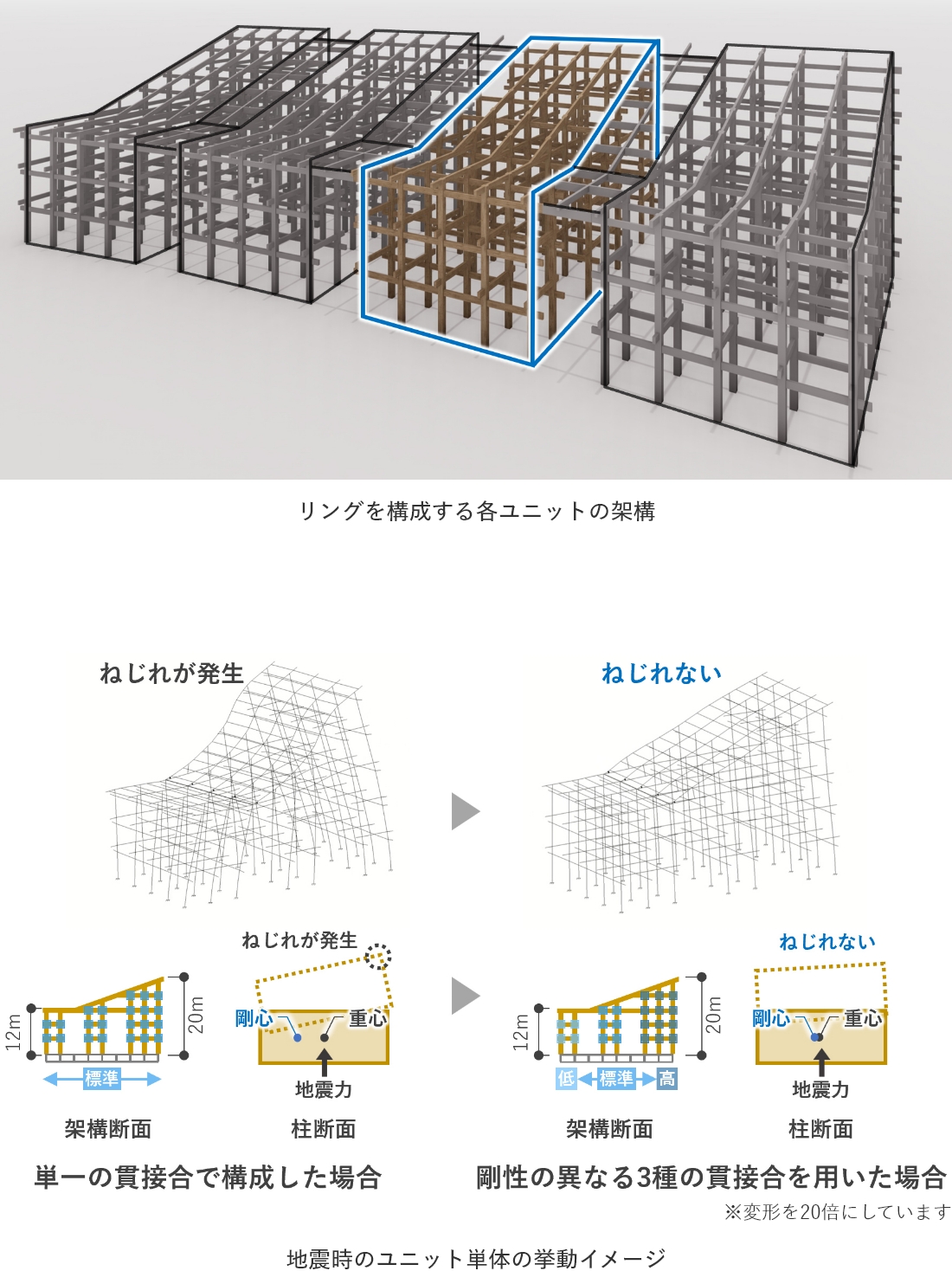

ユニット単体でも耐震性能を確保する3タイプの貫接合の使い分け

大屋根リングは規模が非常に大きく、地震時に各ユニットが異なる挙動を起こす可能性がありました。そこで、ユニット単体でも耐震性能を確保する方針としました。これは安全性を高めるだけでなく、会期終了後の一部ユニットの転用やリユースの可能性拡大にも繋がるものです。

大屋根リングのユニットは内周部で高さ約12m、外周部で高さ約20mと大きく高さが異なっています。そのため地震時に低い部分と高い部分の変形差により、大きなねじれが生じる可能性がありました。そこで、重心と剛心を一致させるため、回転剛性の異なる3タイプの貫接合を高さや重量に応じて、バランスよく配置しました。

FEATURES04

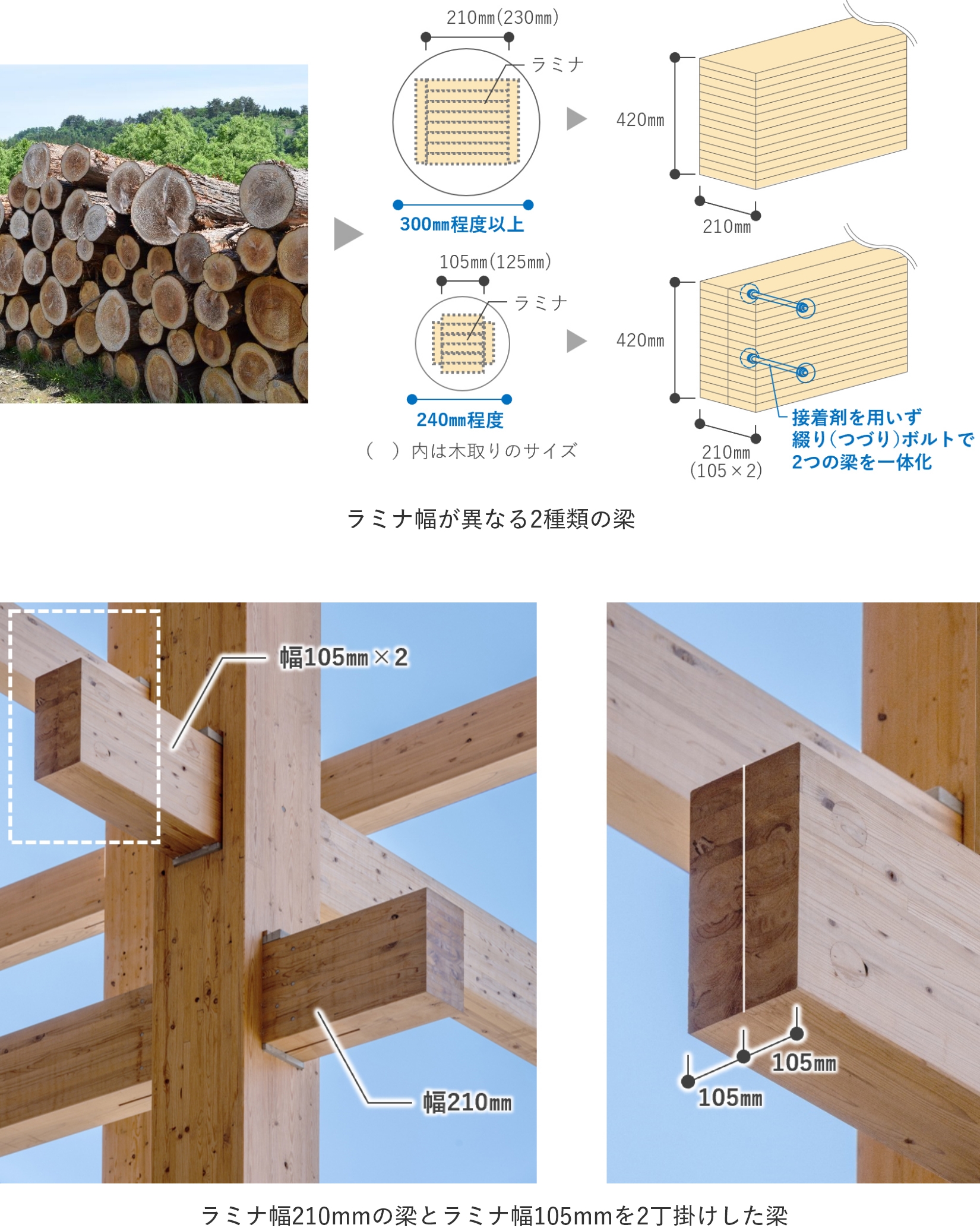

森の恵みを最大限に活かす

大屋根リングには、住宅などに比べて大きなサイズの木材が必要です。そのため、木材をラミナ(挽き板)に加工し、これらを接着することで一体化させ、必要な大きさとする「集成材」を採用しました。

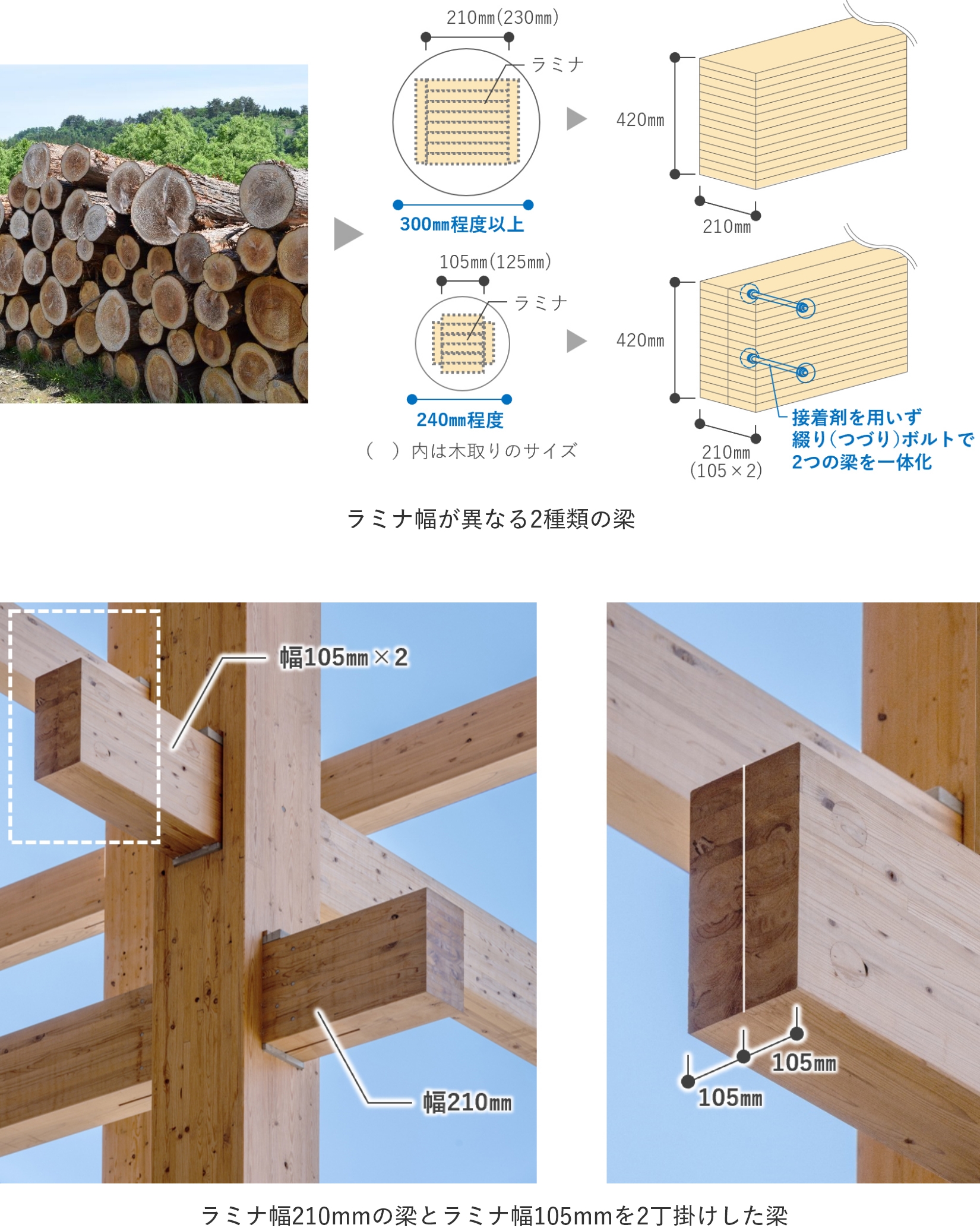

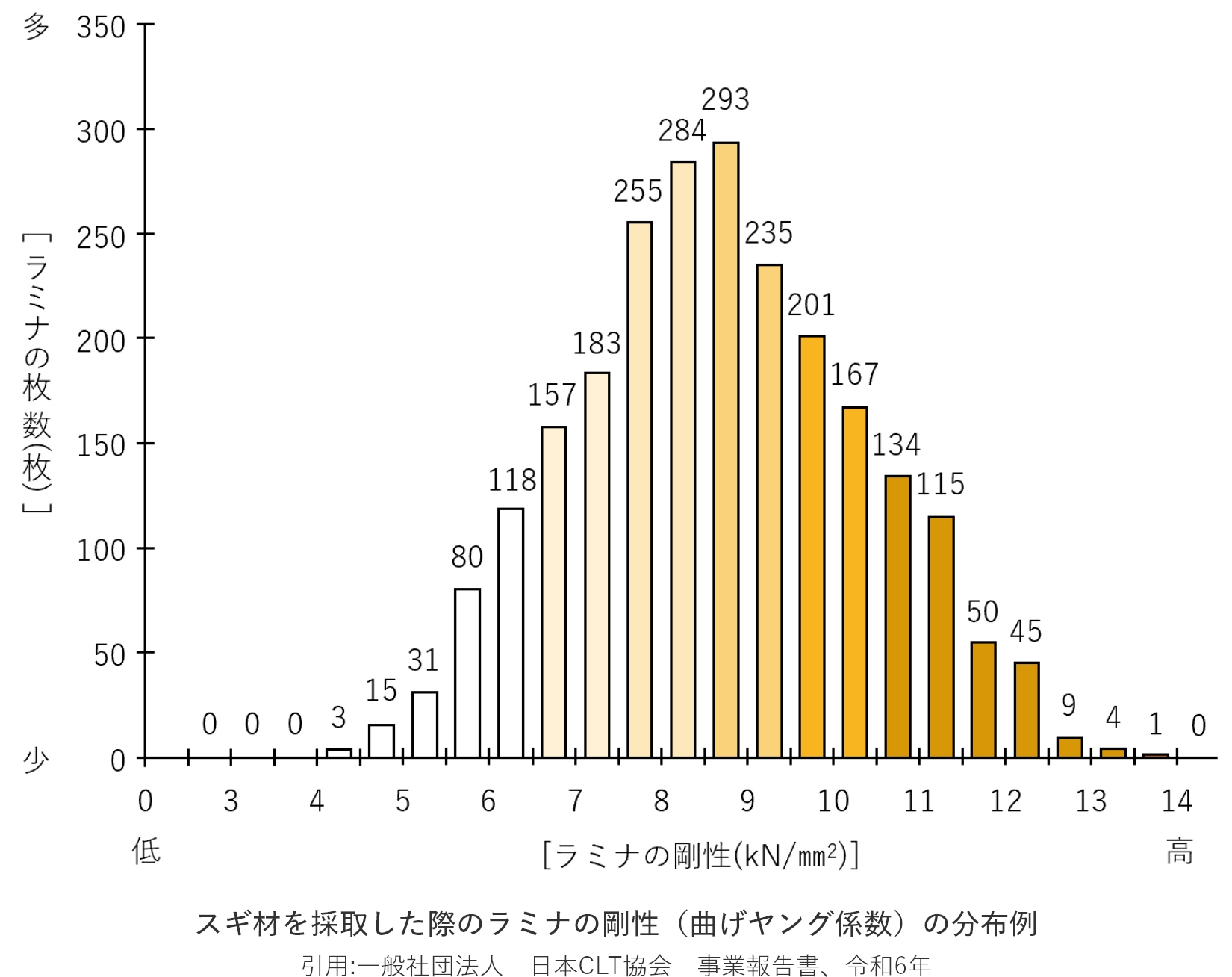

全部材に占める割合が大きい梁は、210mm幅のラミナを利用したものと、105mm幅のラミナを並べたものと、2種類を用いました。全国各地の森林資源を活用するための、異なる径の木材を有効利用する独自のアイデアです。

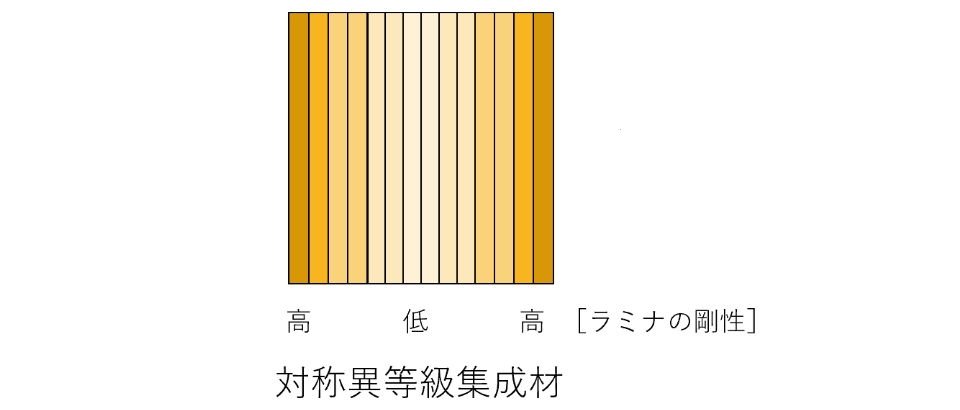

また、木材は天然素材のため、剛性や強度にばらつきが存在します。内側から外側に徐々に強度や剛性が高いラミナを配置する「対称異等級集成材」を採用することで、効率よく構造性能を確保しました。自然のばらつきに対して柔軟に対応し、活用する工夫です。

大屋根リングで採用した集成材ラミナの構成イメージ

FEATURES05

つくりやすく、リユースしやすく

西工区では、リング内のパビリオンの建築を円滑に進めるために、建設重機を早期に退避する必要がありました。

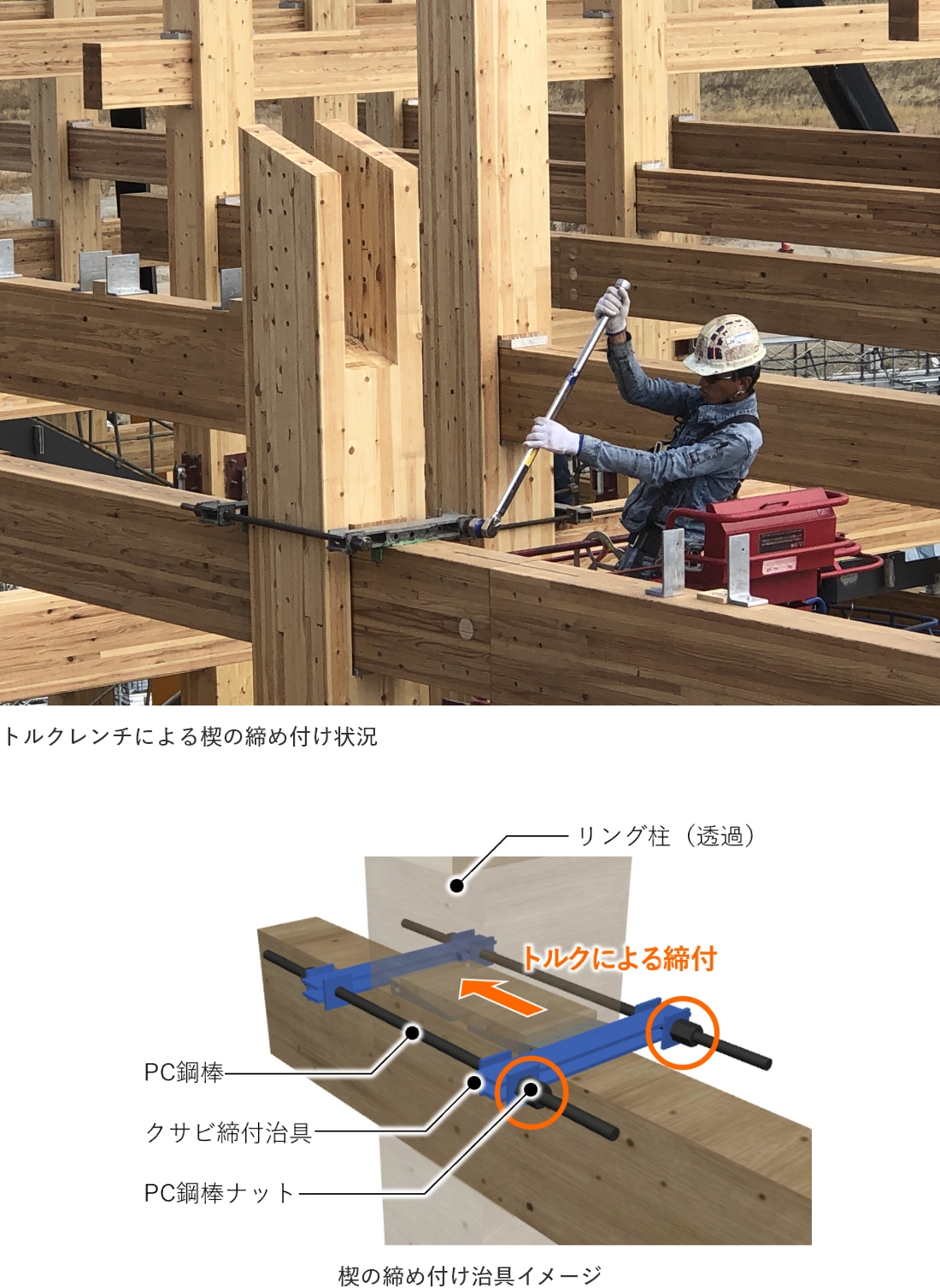

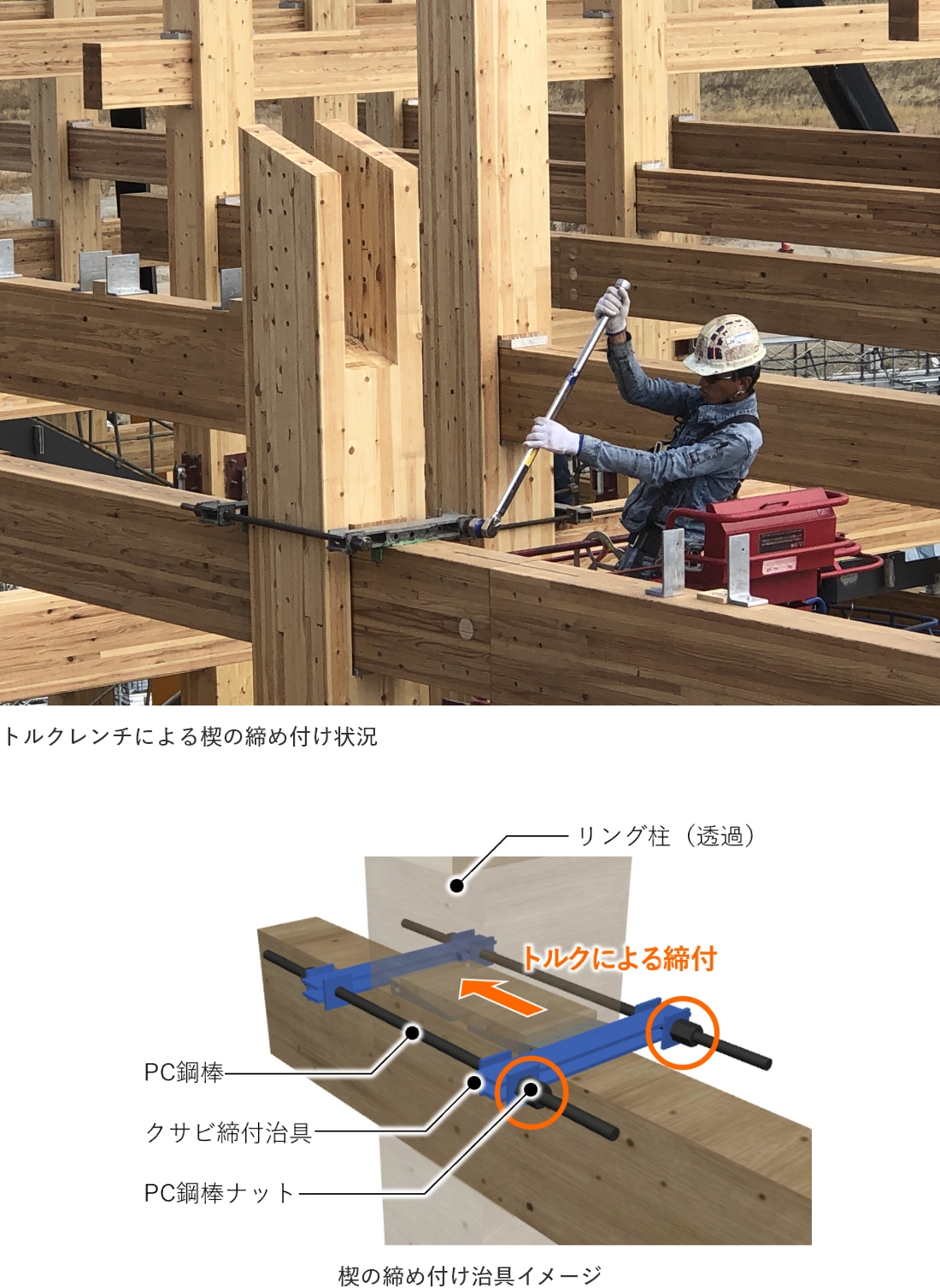

そこで考案したのが、貫を挟み込む楔の締め付け治具です。従来の貫接合のように楔をハンマーなどで打ち込み施工するのではなく、治具に取り付けたボルトの締め付けを行いました。締付時のトルクは、事前の施工試験により決定をし、施工時はトルクレンチにより導入トルクを管理しました。 この新たな楔の締め付け方法の導入は、迅速な施工と確実な品質を実現し、当初の想定より2か月早く建て方が完了しました。

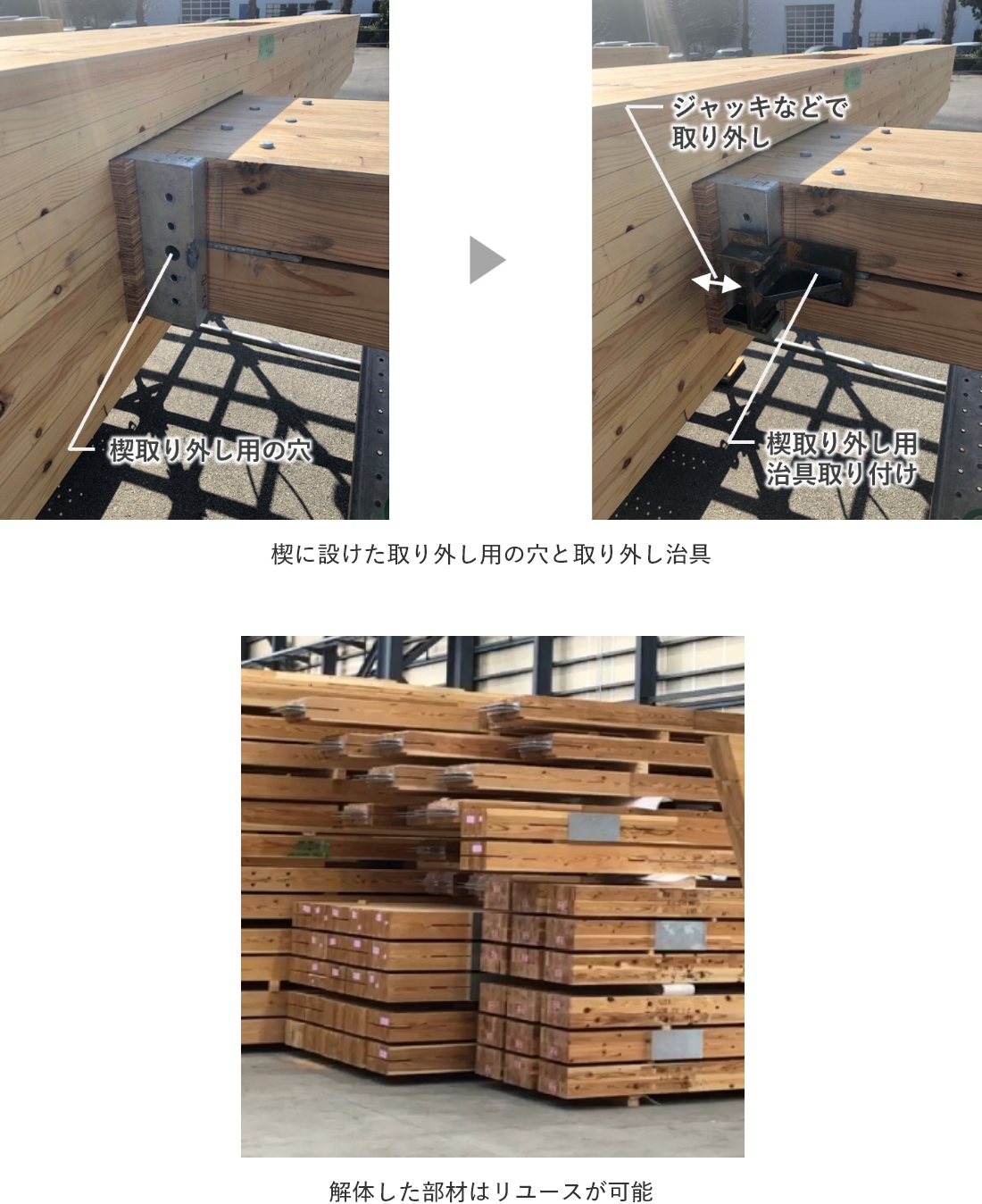

楔の締め付けで貫を固定するというシンプルな方法は、楔を取り外すだけで簡単に解体でき、部材レベルにできる特徴を有します。

今回開発した貫接合の鉄楔には、中央に小さな穴を設けています。大屋根リング解体の際、この穴に取り外し用の治具をセットし、ジャッキで力を作用させることで楔がスライドし、簡単に梁を抜き取ることが可能です。将来的な解体やリユースを見据えたエンジニアリングをこの小さな穴が象徴しています。

私たちが目指した「つくりやすく、リユースしやすい構造デザイン」は、大屋根リングの解体とリユースという循環を視野に入れたものでした。

大屋根リングの貫接合は一見するとシンプルで素朴な構法です。しかしそこには、美しい木構造の伝統を継承しつつ、構造性能、環境への配慮、施工効率、そして再利用可能性などを高次元で融合した、私たち「現代の棟梁」の情熱と創意工夫が込められています。

大屋根リング西工区

建 築 主:2025年日本国際博覧会協会

会場デザインプロデューサー:藤本壮介

基 本 設 計:東畑・梓設計共同企業体

実 施 設 計 ・ 監 理:竹中工務店

施 工:竹中工務店・南海辰村建設・竹中土木共同企業体

九嶋 壮一郎

熊谷 考文

高山 秀俊

天野 結

森 弘誓

祐野 友輝

エンジニアリング本部

瀬戸 純平

技術研究所

栗原 嵩明