シナジーを生み出す “OneLAB” 化へのシフトにより

知と技術が融合・触発するイノベーションコア

ワークプレイスプロデュース|アルプスアルパイン仙台開発センター(古川)

FEATURES01

将来構想にもとづいた

新開発センターのシナリオを作成

スマートフォンやゲームから自動車製品まで幅広く事業を展開する世界的な電子部品メーカーのアルプスアルパインの新開発センターです。モノづくり環境の変化にともない、同社は①研究・開発拠点の分散、②研究室の狭小化と分散、③外部と連携する場の不足という3つの課題を抱えていました。そこで、仙台と涌谷に分散していた開発環境を古川の地に集約し、新棟を建設することが要件でした。

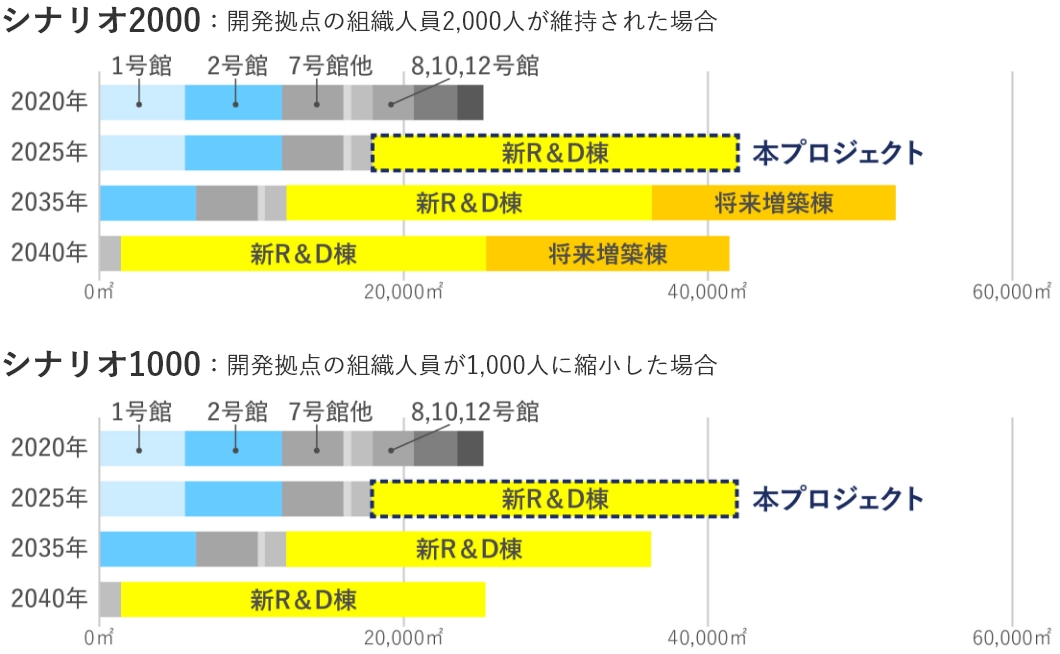

拠点全体の将来像を見据え、変化する社会や施設ニーズに対応しうる施設計画までをグランドデザインとして検討し、さらに古川拠点の将来人員変動可能性について2つのシナリオ(シナリオ1000、2000)をシミュレートし、2040年までのマスタープラン(ステップ計画)を策定しました。

マスタープランの第一ステップとして、双方のシナリオで成立する新開発センターの建設投資が決定されました。

分散された拠点を古川の地に集約

分散された拠点を古川の地に集約

将来人員変動可能性についての2つのシナリオ

将来人員変動可能性についての2つのシナリオ

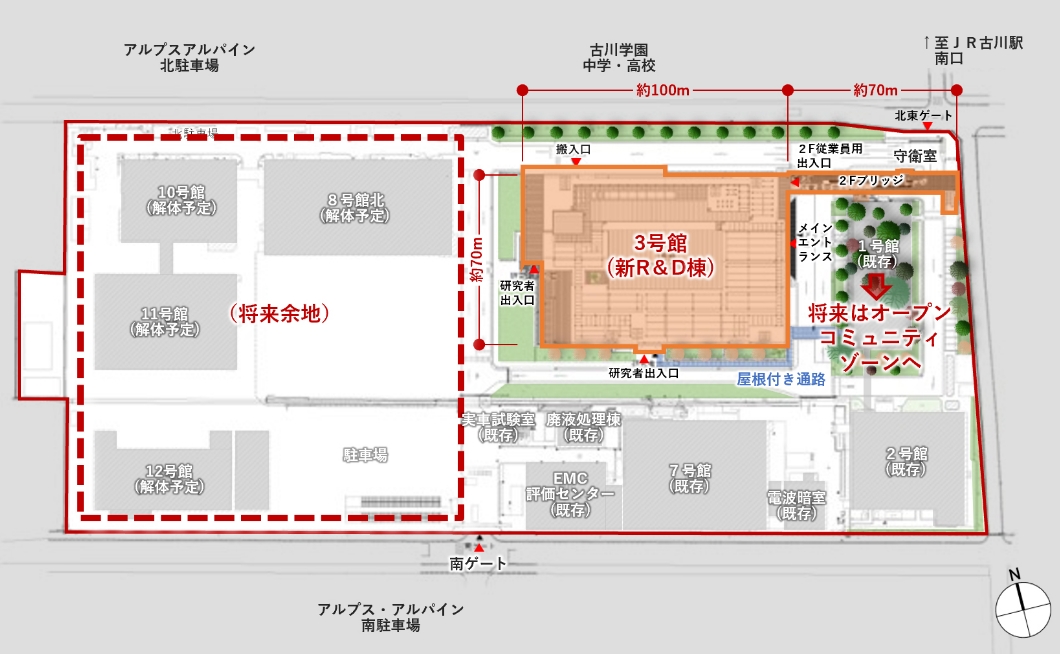

将来を見据えた敷地再編計画に基づく配置計画

将来を見据えた敷地再編計画に基づく配置計画

FEATURES02

知と技術のシナジーが最大化するイノベーションコア

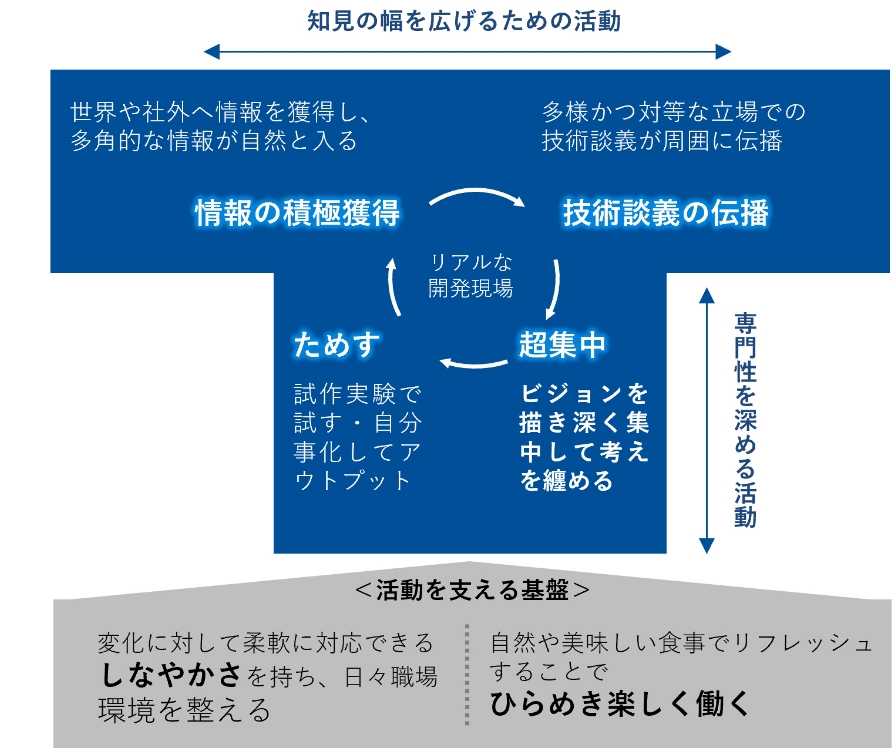

新開発センター建設においては、「緑豊かな古川の地で、世界中の知と技術が融合・触発するイノベーションコア」をプロジェクトゴールに掲げています。異分野融合シナジーやスピーディな知的生産などのコンセプトにもとづき、変化に対して柔軟に対応できるしなやかさ、自然を感じながら健康に働くことができる基盤を備えること、知と技術が融合・触発するイノベーションコアとなることを目指しました。

これらを実現するために開発者自身が社員参加型の議論(ワークショップ)を重ね「知見の幅を広げ、専門性を深める働き方」を導き出し、ワークプレイス計画に反映しました。その中でも「情報取得」「技術談義」が重要アクティビティであるということが見えてきました。検討にあたってはレゴ®シリアスプレイ®を活用することで、参加者が対等な立場で議論し、一人ひとりの思いを反映しています。

周辺環境と調和し古川の大地に浮かぶ開発センター

周辺環境と調和し古川の大地に浮かぶ開発センター

シナジーを最大化する「知見の幅を広げ、専門性を深める働き方」

シナジーを最大化する「知見の幅を広げ、専門性を深める働き方」

FEATURES03

柔軟に変化できるおおらかで

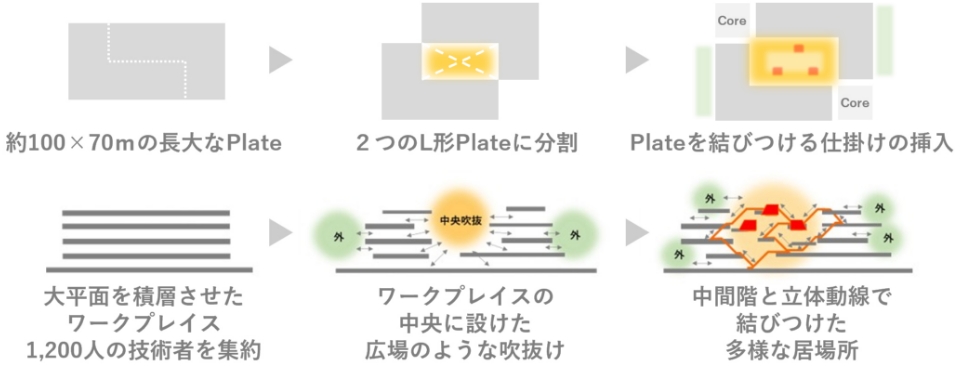

多様な居場所の創出

「知見の幅を広げ、専門性を深める働き方」の実装と、テレワークの効率性とリアルなつながりの重要性を、ワークショップを通して実感したことから、エンジニアが開発に没頭できる居場所「タコツボ」を尊重しつつ、研究の新たな気付きと自然な交流が生まれる場を共存させました。さらに、互いの繋がりを深め帰属感を醸成するとともに多様な働き方を許容する共創空間の実現を目指しました。

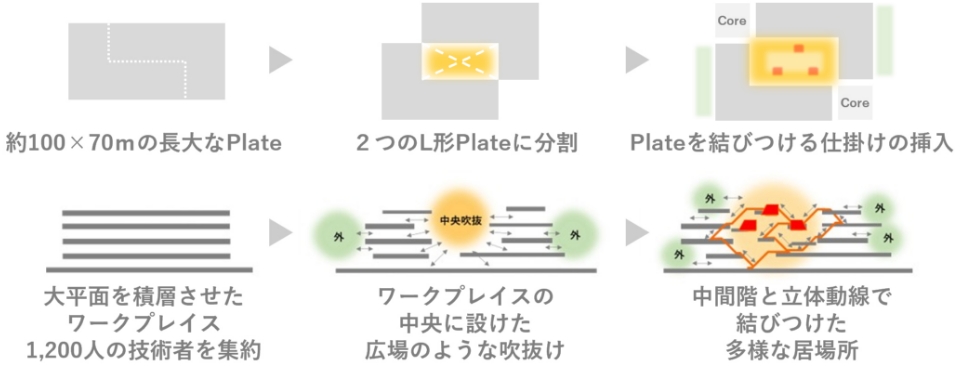

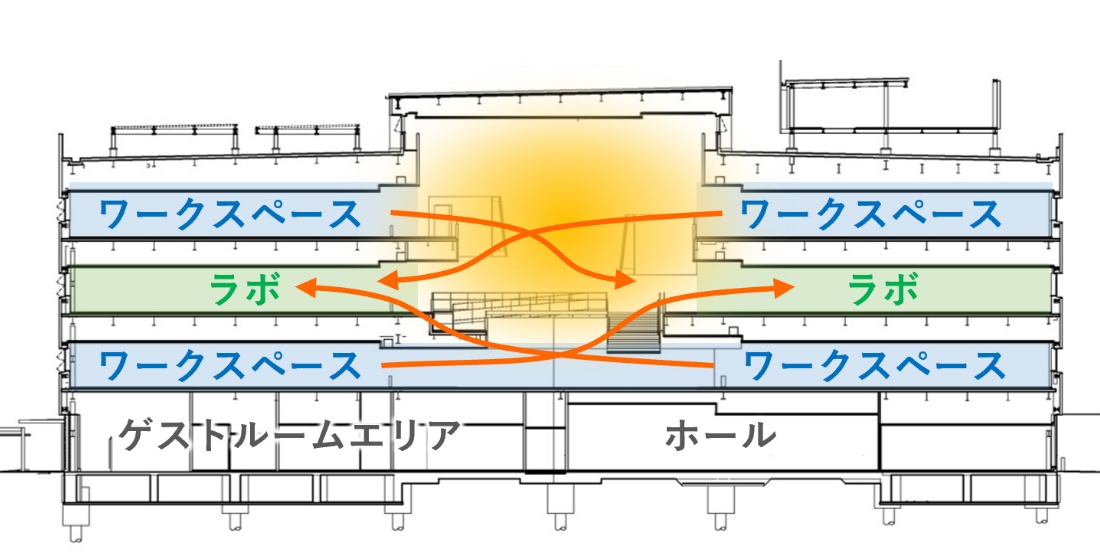

約100×70mの大平面をL形に分割し、ずらすことでワークプレイスの中央に吹抜けを設け、4フロアを一体化。そのため中間階と立体的に巡らせた動線が棟全体をおおらかに結びつけ、多様な居場所を計画しました。建物コアを対角線上に配置し、10.8m×21.6mの長大スパンで構成されたフレキシビリティの高いワークプレイスとしました。L形は、吹抜けへの接点を最大化し空間の一体感を強化しています。

中央の吹抜けを中間階と立体動線で結びつけた多様な居場所

中央の吹抜けを中間階と立体動線で結びつけた多様な居場所

吹抜け周囲の多様な居場所

吹抜け周囲の多様な居場所

FEATURES04

スピーディなイノベーションを促す

OneLAB

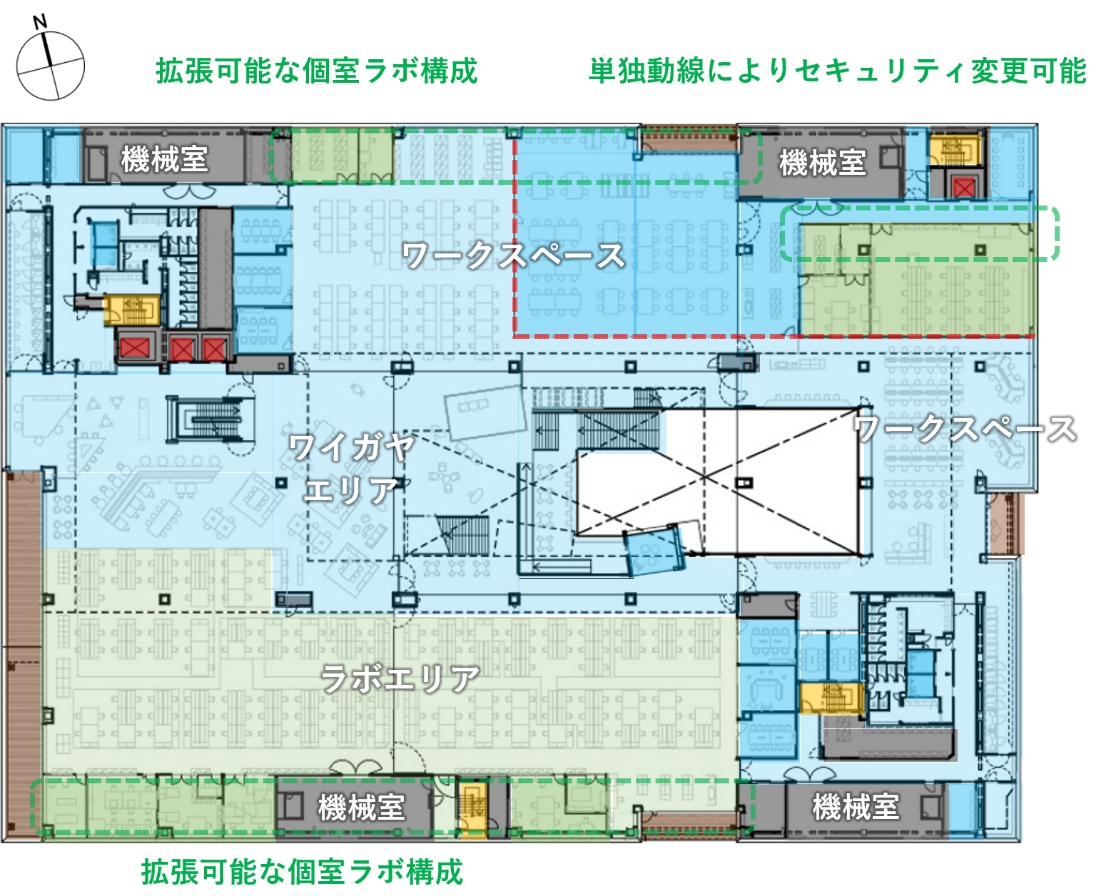

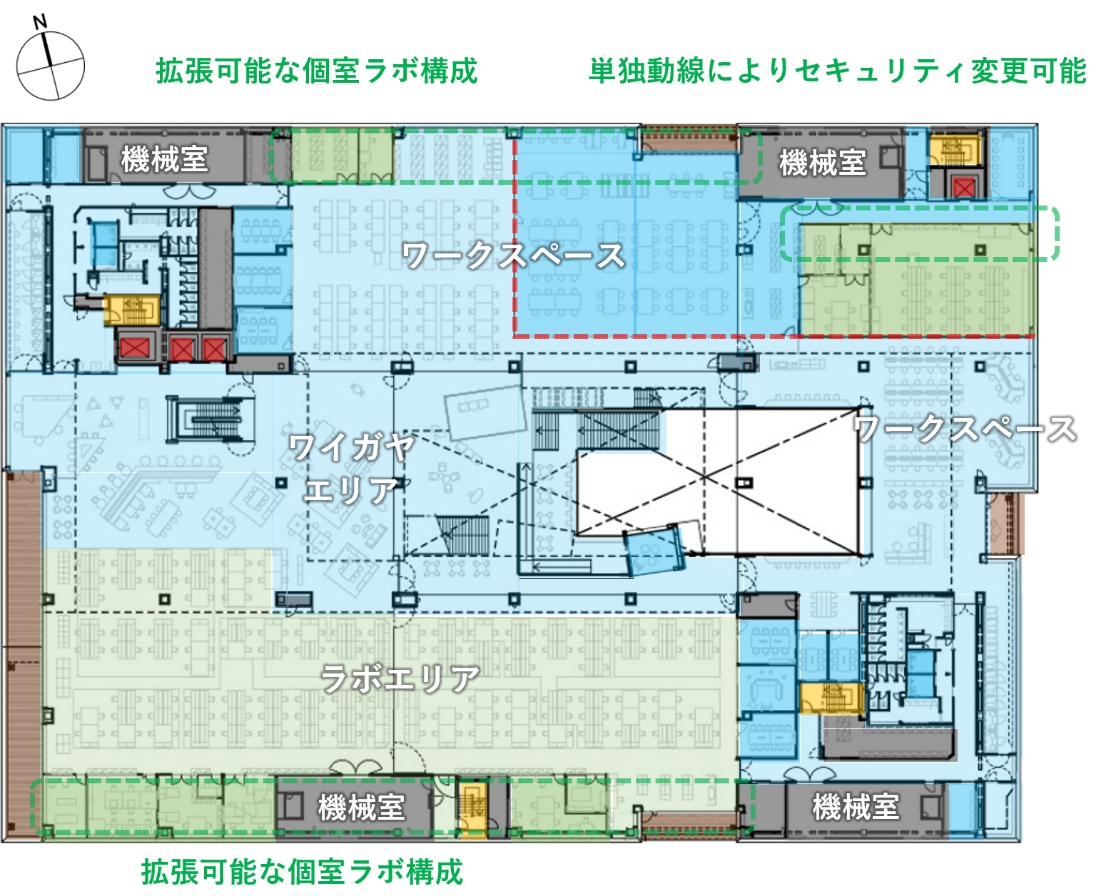

3階にラボ機能を集約しユニバーサルレイアウトのオープンラボとすることでエンジニア相互の障壁をなくし、互いの認知度を高め知識共有を図りました。

またラボ設備・機器の共用を可能とし、階高に余裕をもたせ(1F:5.5m、2-4F:5m)、隣接する機械室にラボインフラを搭載することで、将来の事業変化に対応可能な自由度をもつ計画としました。

2・4階のワークスペースで3階ラボを挟み込むフロア構成とすることで上下階移動を促進するとともに、移動時に中央吹抜けに面したワイガヤエリアでの多種多様な技術談義を肌で感じ、専門性の深化と拡張を繰り返し知と技術が触発しあうことを意図しました。

3階ラボフロアの平面構成

3階ラボフロアの平面構成

中央吹抜けに開かれた3階オープンラボエリア

中央吹抜けに開かれた3階オープンラボエリア

2・4階のワークスペースで3階ラボを挟み込むフロア構成

2・4階のワークスペースで3階ラボを挟み込むフロア構成

FEATURES05

“誰も” が健康で快適に働ける環境と帰属意識を高める仕掛け

外気を感じられる様々なテラスやリフレッシュエリアなど気分に合わせて選択可能な空間や、“だれでもトイレ” や “女性用休憩室” など、誰でもさりげなく使えるよう配慮し、健康で快適に働ける環境づくりへの取り組みによりCASBEE-WO認証Sランクを取得しました。

また健康で快適に働くためのサポートツールとして、照明や空調設備にQRコードを貼り付けスマートフォンで読み取ることで照度や温度の調整が可能なシステムや、混雑が気になるエリアには人数カウント画像センサーを設置しスマートフォンから混雑状況を確認できるシステムを開発しました。

サインデザインは、自社を象徴する製品であるスイッチをモチーフとしています。コミュニケーションやインスピレーションが “Switch”(きっかけ)となり、社員一人ひとりの「知」「技術」「情熱」が “Gather”(集まる)イメージを取り入れるスイッチを24,308個用いて、グローバルマップや各所サインを表現しました。スイッチは自社を象徴する製品であるため、より帰属意識を醸成するととに世界に目を向けるように仕掛けとなっています。

リフレッシュエリア(左下)は、食堂(左上)やテラス(右)とつながる

リフレッシュエリア(左下)は、食堂(左上)やテラス(右)とつながる

帰属意識を醸成するサインデザインを施したグローバルマップ

帰属意識を醸成するサインデザインを施したグローバルマップ

福中 亮梧

平山 朋史

岡田 明浩

夏目 英行