蝶の飛ぶまちプロジェクト

私たちは2009年11月から2012年11月の間、名古屋市内に食草などを植えたプランターを設置し、そこに飛来する蝶の種や個体数を調べることで、蝶がすみやすい環境条件についての知見を得て、自然豊かなまちづくりに活かそうと、調査研究を行いました。

(調査期間:2009年11月~2012年11月)

これは、蝶は環境の豊かさを知る指標生物のひとつであり、蝶の種類が多ければ、その地域は自然が豊富であるという考え方にもとづいたプロジェクトです。

COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)が2010年10月に開催され、都市における生態系の保全や再生が注目されています。

都市は生物多様性に依存し恵みを受けて成り立っていると同時に、資源消費や土地利用を通じて生物多様性に影響を与えているのです。

私たちが都市の自然環境の保全・再生に努力し、人と自然にやさしい都市環境づくりを行っていくことが、都市の持続可能性を高め、地球全体の持続可能性にも貢献すると考えられています。

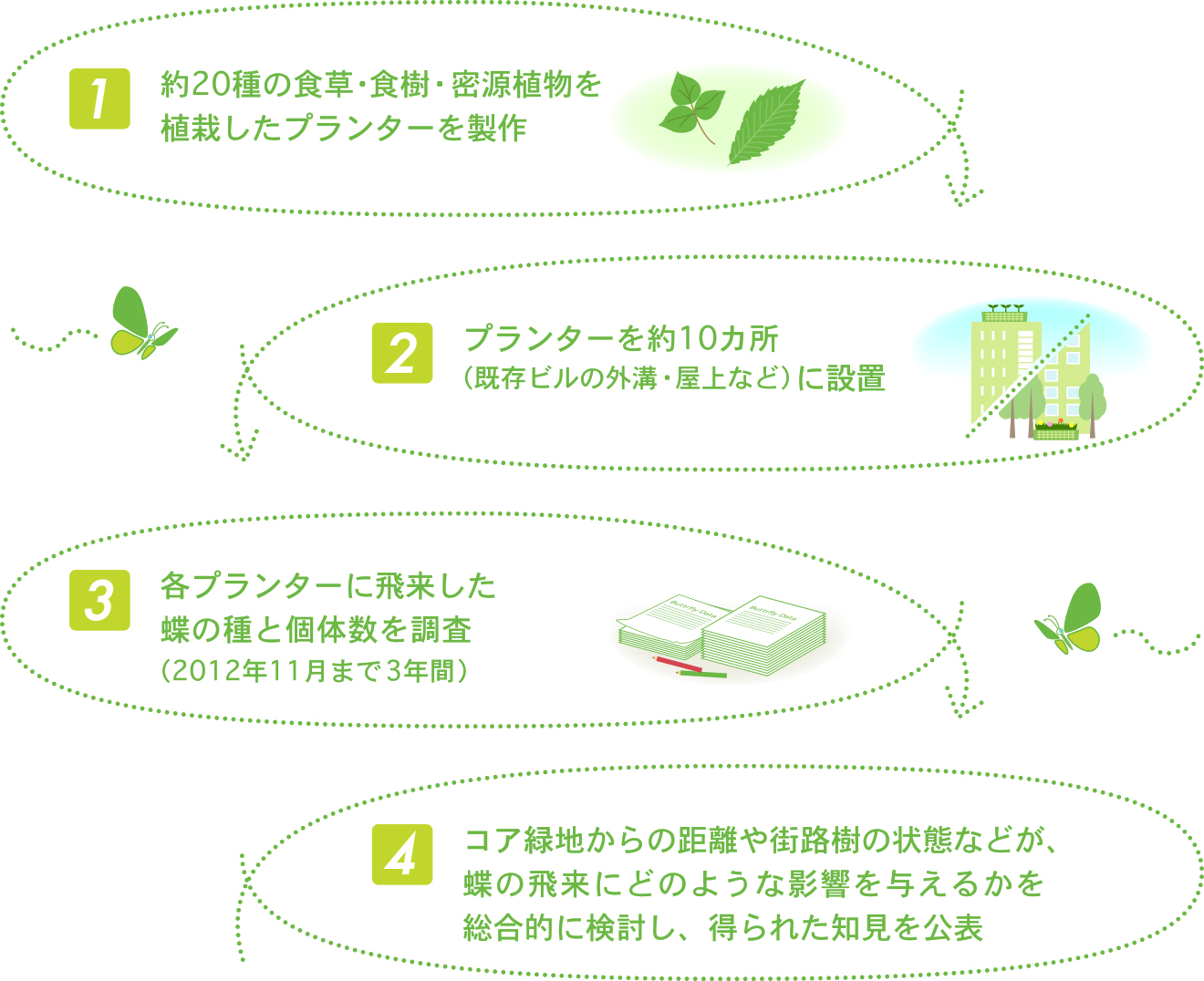

調査場所とその手順

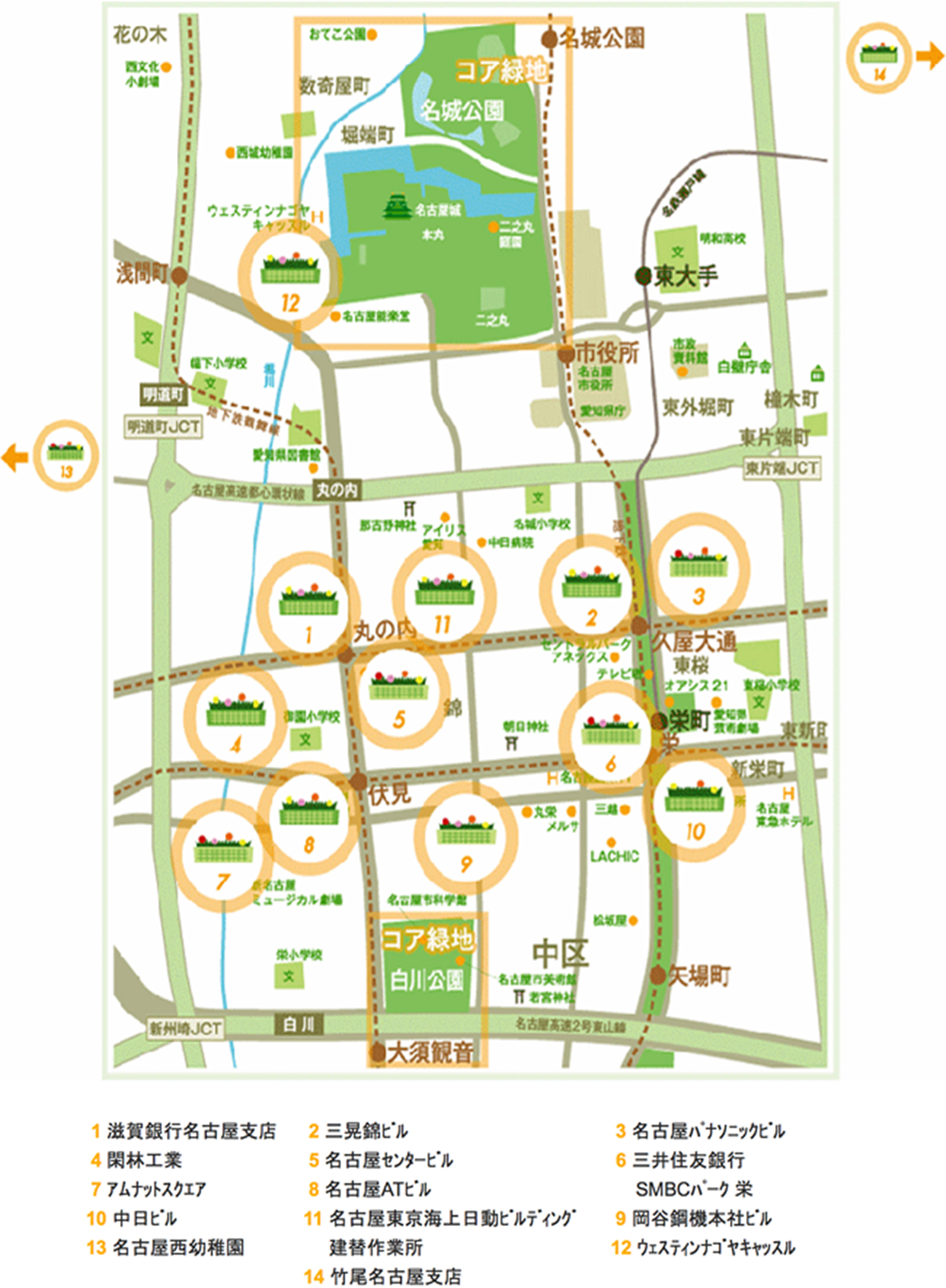

蝶の生息場所である名城公園と白川公園の2つのコア緑地によって挟まれる地域で実施。

ミカンやアザミなど約20種類の食草や蜜源植物を植えたプランターを両公園からの距離が適度にばらつくような場所に設置し、蝶の飛来の有無を調査しました。

調査手順:

調査用プランターの配置は、名城公園と白川公園の間の約2kmの区域。

このエリアのビルの外溝・屋上など10カ所に配置しました。

プロジェクトチーム

| 調査・研究 | 三輪隆主席研究員(竹中技術研究所) |

|---|---|

| 事務局 | 竹中工務店 名古屋支店 |

| 協力企業(敬称略) |

プランターの設置に協力頂きました。

|

| サポーター |

プロジェクトの趣旨を理解し協力していただきました。

|

研究結果

蝶の移動について

蝶の移動・分散はコア緑地(名城公園や白川公園などの大規模な公園)から2kmの範囲内では飛び石効果によって分散するのではなく、全域にランダムに飛来することがわかりました。

また、蝶の幼虫のエサとなる植物を植えたプランターは、飛び石効果はあまり大きくありませんでしたが、蝶を呼び寄せる効果があることが確認できました。

※飛び石効果:エサとなる植物や休息場所があることで、そこを中継点として蝶の円滑な移動や行動範囲を広げる効果

岡谷鋼機本社のミカンの木に産卵するナミアゲハ

蝶の繁殖について

14か所のプランター設置場所で、合計13種類の蝶の飛来が確認され、そのうち9種類については、卵や幼虫・さなぎが観察でき、繁殖をおこなっていることが確認できました。都市域の小規模な緑地でも、エサとなる植物を植栽すれば蝶の繁殖に有効であることが解りました。

蝶が蜜源として利用した植物の種類

蝶の科によって利用される花にかなり違いがあることも、また花の中にもいずれの蝶種も利用しない植物もあることも確認されました。

プランター設置箇所では採用された蜜源植物の種類が限定されましたが、「ブットレア」と「ランタナ」は蝶種を問わず広く利用されていました。

一方、ヤマトシジミのみが、「カタバミ」、「シロツメクサ」、「アザミ」も利用していることなども観察されました。

また、コア緑地では、草本類や木本類を問わず四季折々の極めて多様な蜜源植物や樹液が利用されていることが確認されました。

八事竹友寮のプランターにきたジャコウアゲハ

蝶の出現種数

蝶の行動に対する都市域のコア緑地の効果は、規模(面積)にはあまり関係が無く、配置が重要であることが解りました。このことから、小さな緑地であっても適切に配置することで蝶の生息域を広げることができる可能性があると言えます。

まとめ

植栽の計画により、多種類の蝶を呼び込むことができることが実証されました。今回の研究では幼虫のエサとなる植物を中心に計画しましたが、さらに成虫が蜜を吸う花の種類を増やすことで、さらに多くの蝶を呼び込むことが期待できます。また、日照などの環境条件の影響についても研究を進め、都市部に豊かな生態系を創り出す計画手法を確立していきたいと考えています。

詳しくは、報告書にまとめています。