TCFD提言に沿った情報開示

気候変動に関連する当社グループ事業への影響

竹中グループは、2014年からスタートしたグループ成長戦略に基づき、サステナブル社会の実現を目指して活動して参りました。2019年に重要課題(マテリアリティ)を特定し、その後の2022年及び2024年に見直した結果、5つの重要課題グループに集約しました。そのうち気候変動に直接的に関連するのが「環境との調和」です。具体的には、環境に配慮した建築・サービスの提供や環境負荷低減に取り組み、脱炭素・資源循環・自然共生を統合的に進める方策を示しています。

気候変動対応としては、2019年に気候変動による事業影響、リスク・機会の分析、及び戦略への反映の検討を開始しました。2021年1月には「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」 の提言に賛同し、提言に沿った情報開示を開始、その後も更新して参りました。

気候変動の影響に関する基本認識

近年、日本においては気候変動に伴う異常気象によって毎年のように大型台風の上陸や集中豪雨が生じています。竹中グループにおいては台風による風の影響が大きい超高層建物や土木構造物、集中豪雨による浸水被害の影響が大きい地下階を有する大規模建物などを多く施工していることから、これらの気候変動による影響リスクが大きいと認識しています。気温の上昇や自然災害の激甚化によって、建設現場における熱中症などの健康リスクの高まりや輸送網の混乱などによる工期遅延リスクが想定されます。

一方で、日本国内では家庭・業務部門のCO2削減が喫緊の課題とされ、「建築物省エネ法」の改正によって、適合義務化の範囲が拡大するとともに、建築物の省エネルギー性能の一層の向上を図ることが求められています。建築物の省エネルギー性能は、その運用段階で建物耐用年数にわたってお客様の温室効果ガス排出量に大きな影響を及ぼします。また、建物建設時の主な調達資材である鋼材やコンクリートなども製造時の温室効果ガス排出量が大きく、建物のライフサイクル全体における温室効果ガス排出量という観点から、お客様の事業に大きく影響することを認識しています。また、自社事業では、建設現場で使用する重機の燃料や事業全般で使用する電力が、温室効果ガスの主な排出源になっており、その排出を削減していかねばなりません。

ガバナンス

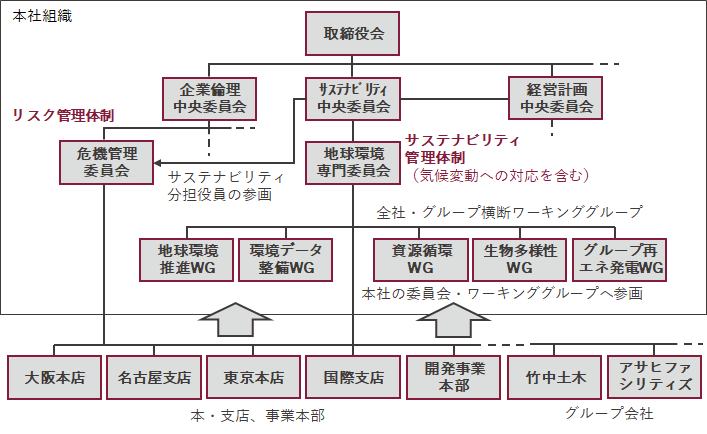

「環境との調和」に関する取り組みは、下図に示す気候変動対応に関するガバナンス体制において進めています。取締役会では、地球環境関連課題に関してサステナビリティ中央委員会からの上程議案を審議し、経営計画に関連する重要事項を意思決定した上で、その執行を社長に委ねています。

サステナビリティ中央委員会は、社長を委員長として年4回開催され、地球環境を含むサステナビリティ全般の事項に関して、地球環境専門委員会からの報告議案の審議・承認を行います。これらを踏まえてグループ全体の戦略を策定し、グループ方針や事業戦略に反映し、地球環境関連課題に対して経営計画に関連する重要事項を取締役会に上程しています。経営計画に盛り込む事項は,経営計画中央員会の審議を経て取締役会へ上程されます。

地球環境専門委員会は、サステナビリティ分担役員を委員長として年4回開催し、分野別の全店・グループ横断ワーキンググループ(WG)からの報告議案を審議します。気候関連リスク・機会の特定、対応策・戦略の承認を行うと共に、進捗状況の確認を行い、地球環境を含むサステナビリティ全般の事項について、サステナビリティ中央委員会に報告します。

また、サステナビリティ全般を網羅的に検討するため、地球環境専門委員会の下部に、分野別の全店・グループ横断ワーキンググループ(WG)を設置しています。

戦略

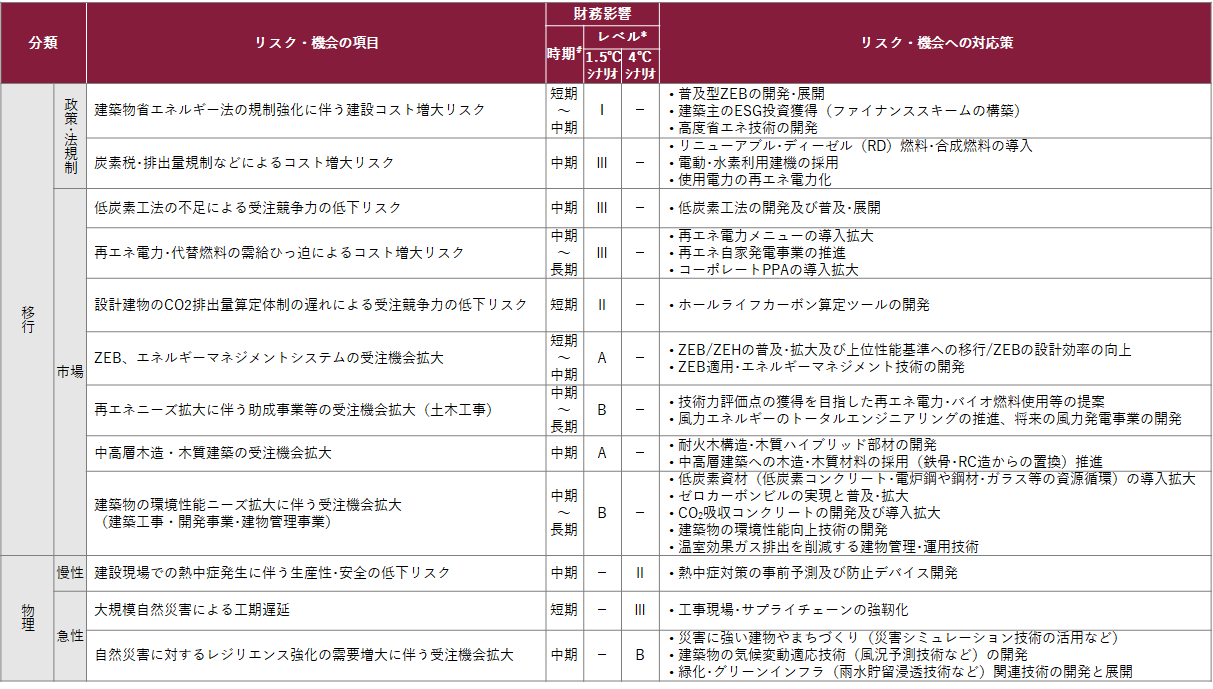

竹中グループは自社の事業に影響を与える気候変動のリスクと機会について、2019年に地球環境推進WGにおいて本社部門横断で検討し、外部有識者の意見も参考にしながらシナリオ分析を実施しました。2015年に合意されたパリ協定やSDGs(持続可能な開発目標)などとの関係性も考慮しています。2024年には、事業環境の変化を考慮し、当社グループ事業の環境に対するインパクト、リスク・機会について地球環境推進WGのメンバーを中心に再検討しました。

分析にあたって、1.5℃シナリオ(参照シナリオ:IEA(国際エネルギー機関)NZE)及び4℃シナリオ(参照シナリオ:IPCC(気候変動に関する政府間パネル) SSP5-8.5)の2つのシナリオを設定しました。また、2024年を起点として、事業計画のサイクルである3か年を短期、2027年以降2030年迄を中期、2031年以降2050年迄を長期とする時間軸を設定しました。

シナリオ分析の結果、表1に示す7つのリスクと5つの機会を特定しました。それらのリスク・機会の財務影響について、時期とレベルの観点から分析するとともに、対応策を検討しました。特定したリスク・機会の項目、その財務影響(時期とレベル)、及び実施中(一部は計画中)の対応策を下表に一覧して示します。

リスク管理

気候変動に対応する目標値と具体的な施策を、2023年に「環境戦略2050」として策定し、以降社会動向を踏まえて改定して来ました。本戦略は、サステナビリティ中央委員会で審議し、経営計画中央委員会での審議を経て取締役会で決定しています。また、決定した施策と目標値は各部門の3か年計画に展開され、取り組みの進捗状況は、地球環境専門委員会において、傘下の全社・グループ横断ワーキンググループの活動を通じてモニタリング・評価されています。

全社的なリスク管理のため、企業倫理中央委員会の傘下に危機管理委員会が設置されており、定常的に年2回、及び重大リスクの発生時など必要に応じて臨時で開催されています。サステナビリティ分担役員が参画しており、気候変動に関するリスク・機会をはじめ、事業に関連する品質、安全、などのリスクを中心に把握し、評価・対応を検討のうえ取締役会に報告して意思決定しています。決定事項は関係する本・支店長や部門長などへ伝達されます。

指標と目標

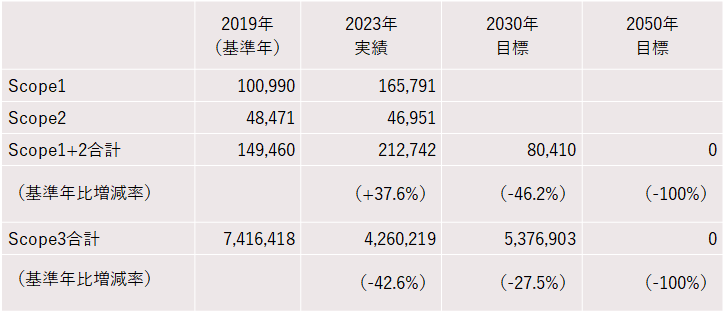

竹中グループは、2019年を基準年としたScope1,2及びScope3の温室効果ガス排出量の削減率を指標にしています。2019年12月にCO2削減長期目標を設定、2021年3月には目標値を引き上げ、2022年12月に対象を連結対象の竹中グループ全体に拡大しました。更に、Scope1,2の2030年目標について、2024年3月にSBTi認定を取得しました。

2024年における温室効果ガス排出量の実績を下表に示します。

- 注)Scope 2 の排出量はロケーション基準で算定しています。今後は、マーケット基準での算定をおこなっていく予定です。