竹中工務店のインクルーシブデザイン

目次

竹中工務店は『ちがいでつむぐ これからのかたち』をコンセプトに掲げ、企画・設計・施工・保全を一貫して請負い、これまで以上に様々な人々にとってやさしい建築やまちづくりを実現するための取り組みを進めていきます。

お客様の事業を建物のライフサイクルを通してサポートします

インクルーシブデザインとは

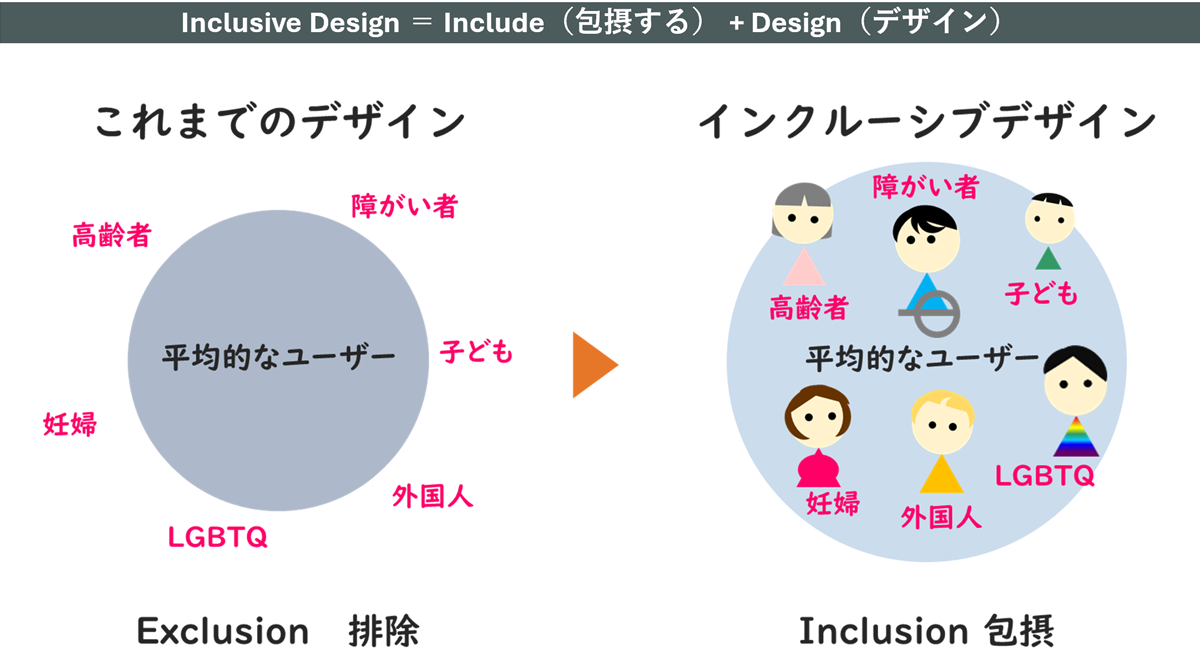

英国王立芸術大学院の名誉教授であるロジャー・コールマン氏は、1994年の論文で「インクルーシブデザイン」を提唱し、様々な側面からユーザーの多様性を考慮し、デザインプロセスにできるだけ多くのユーザーを巻き込むべきとする、インクルーシブデザインの論理と実践を進めました。

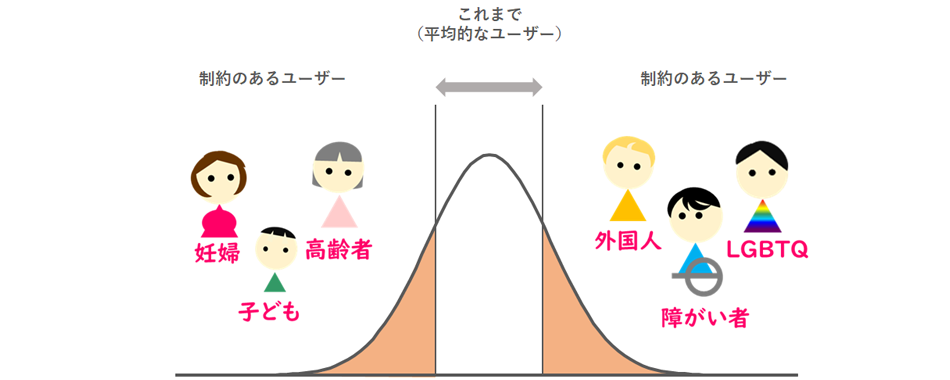

また、元ジャパンタイムズのアートコラムニストであるジュリア・カセム氏はインクルーシブデザインについて、平均的なユーザーだけでなく、これまでデザインから排除されてきた少数者も積極的に含めようとするアプローチであるとしています。

『できるだけ多くのユーザーを包含し、かつ、利益や顧客満足などのビジネス目標に対して有効なデザインを目指す考え方である』

インクルーシブデザインの特徴

・身体的、認知的、感覚的、言語的、文化的な多様性を考慮する

・デザインプロセスにユーザーを巻き込み、課題の気づきからアイデアを形にする

・誰も排除せず、使う人の気持ちを大切にする

・利益や顧客満足などのビジネス目標に対して有効なデザインを目指す

英国王立芸術大学院(イギリス・ロイヤルカレッジ・オブ・アート)名誉教授

ロジャー・コールマン氏

『これまで排除されていた人々を包含するデザインであり、メインストリームなデザインを行うアプローチ』

デザインが無意識のうちに犯してしまう6つの排除

6つの排除とその影響を理解し、人々を「インクルージョン(包摂)」するためのデザインが必要である。

・身体的排除

・感覚的排除

・知覚的排除

・デジタル化による排除

・感情的排除

・経済的排除

インクルーシブデザインの世界的第一人者

ジュリア・カセム 氏

多様化するユーザー

いまなぜインクルーシブデザインなのか

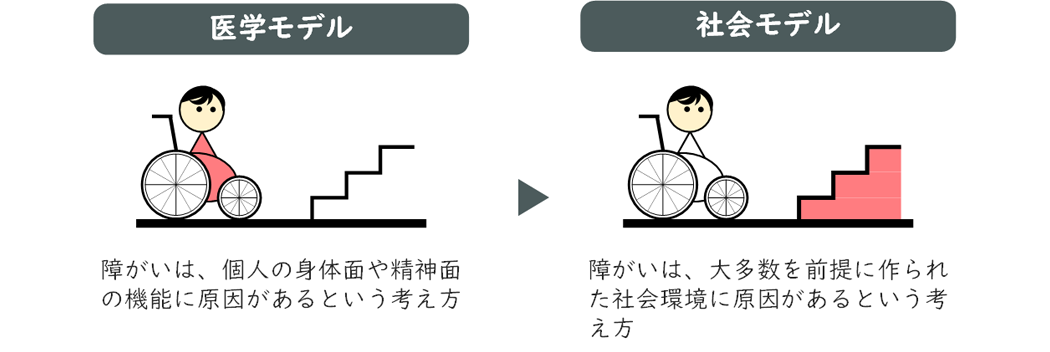

「医学モデル」から「社会モデル」へ

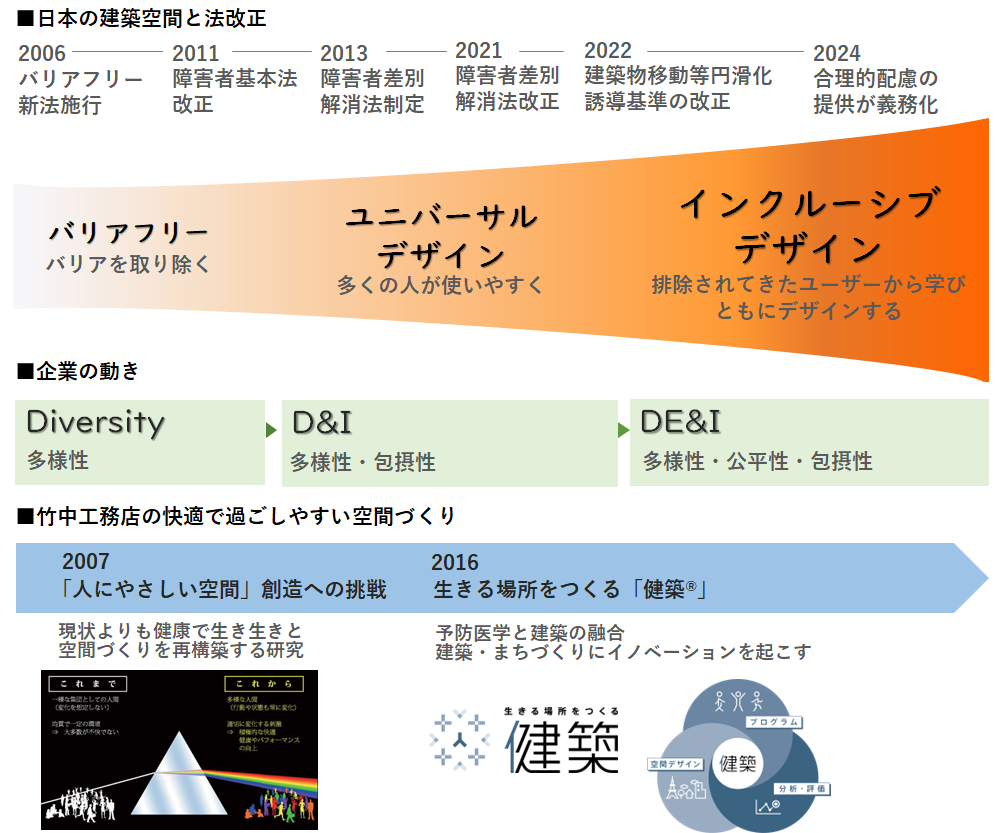

法制度の変化

社会全体として、障がい者をはじめ、多様な人が安心して生活・活動できる場を提供することが求められています。

持続可能な未来のために

インクルーシブデザインへの流れ

企業経営においても、ダイバーシティから、さらにインクルージョン、エクイティを加えたDE&Iを重視するように変化しています。

インクルーシブデザインは、これらの動きと連動しています。

竹中工務店でも、「ひとにやさしい空間」や、健康な建物やまちをつくる「健築®」など、快適で過ごしやすい空間づくりに、これまでも取り組んできました。

ちがいでつむぐ これからのかたち~実績のご紹介

中山視覚福祉財団 神戸ライトセンター

茨木市文化・子育て複合施設『おにクル』

世代を越えた居場所

徹底的な対話から生まれた壁のない市民のためのサードプレイス

<受賞>

2024年度グッドデザイン賞(主催:日本デザイン振興会)

グッドデザイン・ベスト100(公共施設)に選出

2025年みんなの建築大賞「大賞」「推薦委員会ベスト1」ダブル受賞

国分寺市庁舎

地域で暮らすすべての人とともに

みんなでつくる公園とつながる市庁舎

立命館アジア太平洋大学(APU)『Green Commons』

多国籍・多文化・ジェンダーレスな学びの場

100か国以上の多様な国籍・文化が集い、⼈・地域を育み続ける学びの森

<受賞>

2023年度グッドデザイン賞

令和5年度木材利用優良施設コンクール林野庁長長官賞

第27回木材活用コンクール特別賞(ウッド・コンビネーション賞)

第18回木の建築賞森のチカラ賞

第2回SDGs建築賞審査委員会奨励賞

有明アリーナ

ソリューションのご紹介

建物の利用者を想定したシナリオに基づいて人の流れや行動をシミュレーションし、動線や使われ方をイメージしながら計画を進めることができる技術です。高齢者や障がい者、子どもなど、これまで建物内で利用しにくさや不便を抱えていた利用者のアクセシビリティの向上に活用できます。

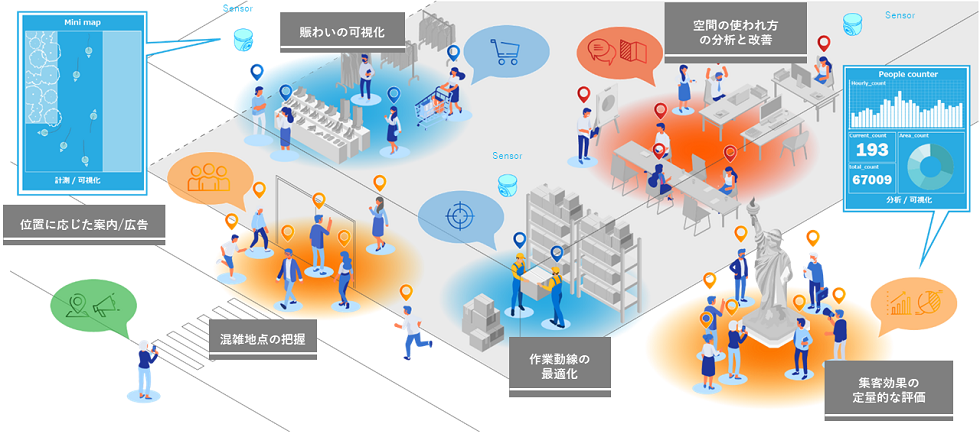

実際の人の流れや行動をモニタリングし、より利用しやすい建物にするための課題を把握することで、建物や運用の改善につなげることができる技術です。

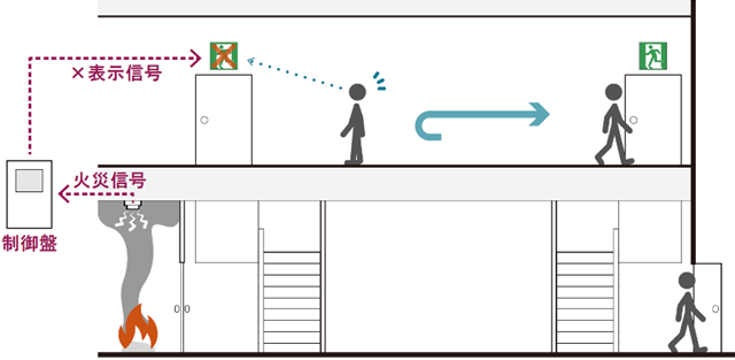

火災が起きた際、延焼している場所を避けて安全に避難できるよう、火災状況に合わせて×印が出る誘導灯です。視覚的に分かりやすく、音による誘導が聞き取りにくい方、非日本語話者、子どもなどにも有効です。

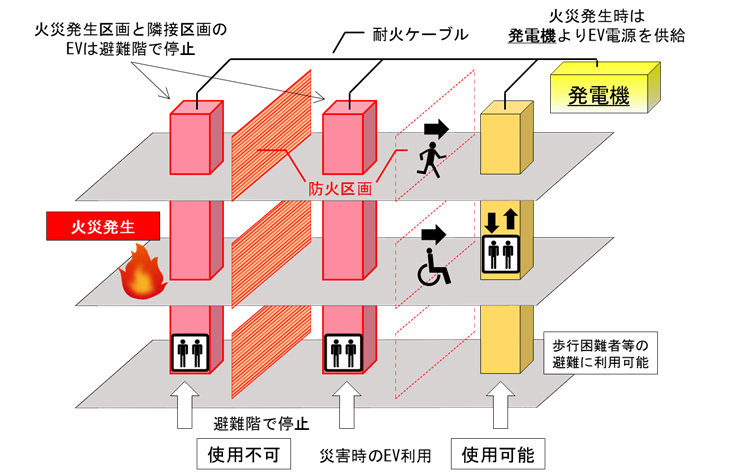

火災が起きた際、建物内全てのエレベーターを停止させてしまうのではなく、延焼している区画以外ではエレベーターを利用できるよう制御する技術です。移動に困難を抱える方も避難しやすく、すべての建物利用者が短い時間で避難できます。

80種類のカード(アクティビティカード®)を用い、施設を利用する一人ひとりが希望する空間の使い方を皆で共有しながら計画を進める手法です。年齢や立場、障がいの有無を越え、相互理解を深めながら共感や愛着が得られる空間をご提案します。

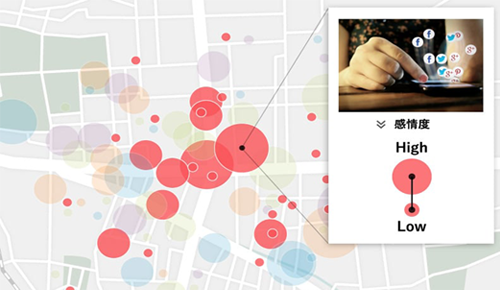

まちや建物の魅力を、SNSのつぶやきなどから分析しマップに見える化する技術です。異なるバックグラウンドや視点からの意見や感情を反映したこれからのまちづくりができます。